尋找楊明齋

楊明齋是中國共產黨創建時期著名的革命活動家。1920年4月,他作為共產國際遠東書記處派往中國的特使維經斯基的翻譯和助手來到中國,來往於北京、上海、濟南等地,會見李大釗、陳獨秀,推動並幫助各地建立中國共產黨的早期組織。他參與建立並加入上海馬克思主義研究會和中國共產黨發起組,參與創建上海社會主義青年團,擔任俄華通訊社負責人、外國語學社社長,與張太雷一起赴共產國際遠東書記處匯報工作,參加共產國際三大,是中共二大代表之一。1925年10月他率第二批學生赴莫斯科中山大學后留校負責總務工作。

長期以來,楊明齋的身世和下落不為人知。2000—2001年,我在拍攝紀錄片《開端》過程中,採訪過多年來致力於尋找和研究楊明齋的中國石油大學教授余世誠,了解到山東黨史界從改革開放之初就開始尋找這位為建黨作出重要貢獻的“忠厚長者”,余世誠甚至直接給蘇共中央總書記戈爾巴喬夫寫信詢問,才得知楊明齋在1938年蘇聯肅反擴大化中被處決。關於楊明齋的身世和在俄羅斯的經歷依然有許多謎團,尤其遺憾的是,楊明齋的照片沒有找到。

2016年4月,楊明齋的檔案和處決前的照片被發現,這位中國共產黨的先驅者的真實相貌和身世之謎終於得以公開。

記憶中的“山東大漢”和“忠厚長者”

李達、董必武、張國燾、羅章龍、包惠僧等人,對楊明齋陪同維經斯基一行從海參崴來到中國,先后在北京、上海拜訪李大釗和陳獨秀,參與建黨、籌辦外國語學社等活動都有過詳細的回憶。他們都提到楊明齋一口山東口音、身材高大,但對楊明齋到底是山東什麼地方的人,他是什麼時候、如何到的俄國,以及20年代后期以后的經歷和下落都無從知曉。

從1979年開始,中國石油大學教授余世誠和山東黨史界的同志們就通過各種渠道對楊明齋的身世和下落進行調查。由於資料匱乏,困難可想而知。有人以為他不一定是山東人,就算是山東人,100多個縣,何處去找?也有人認為他很可能在蘇聯有家室,肯定是又回蘇聯去了。

1981年夏天,余世誠等人在訪問山東早期黨員黃秀珍的時候,意外得知楊明齋的消息。黃秀珍說:

我1925年11月,和許多青年到莫斯科中山大學學習。楊明齋在學校當翻譯並參加經濟方面的管理工作。我的老家是山東諸城,他的老家是山東平度,我們是近鄰的老鄉,一來二往就熟了。……至於他是平度縣什麼地方的人,我就不清楚了,你們可以調查,會查到的。在莫斯科中山大學時,他已有四五十歲的樣子,胖胖的,高高個,而我們這些學生,許多不到20歲,比他要晚一輩。他是一位性情耿直、很關心青年的好老頭,我們一些女同學常向他要糖吃,記得他還買過一隻鵝,燒了給我們吃。我們都親切地叫他伯伯、叔叔。他當時沒有結婚,還是單身漢。我們女孩子跟他開玩笑,問他為啥不找個俄國女同志?他說不願意找俄國人,要找一個“滿洲腳”(即不纏足的)中國老婆。

為了便於深入調查,黃秀珍在給余世誠的信中再次介紹楊明齋的外表說:

他是一個高個子胖老人,凸臉,粗眉大眼睛,面色黑紅。他好發脾氣,對人直爽沒有轉彎抹角的虛偽做作。那時蘇聯女多(佔52%),男少,找個蘇聯老婆很容易,有些中國商人還娶了年輕的少女。老楊沒找俄國女人。

尋找楊明齋熱

在得知楊明齋是平度人之后,余世誠立刻和平度縣委黨史辦公室的同志到平度展開調查。他們一方面查閱縣志、戶籍、楊氏家譜,一方面訪問老黨員、老干部、老農民,甚至對前清秀才、當地名流和赴俄華僑都一一進行了排查,先后發現了兩個與楊明齋同名、四個經歷類似的人。他們對這六個人的家庭狀況、出生年月、青少年時代、社會經歷、出國回國時間、家鄉傳聞以及最后下落等多方面的情況進行了分析和考証,發現這六個人都不是他們要找的楊明齋。余世誠在接受我們採訪時說:

當時在石油大學也曾出現“楊明齋熱”,我們發動山東籍的學生、教工都來找楊明齋。順便說個笑話,為了調查楊明齋的下落,我三次去平度,一開始是時任黨史辦主任兼黨校校長的崔學良同志,山師畢業,他和我一起調查,后來才是黨史辦的新主任張升善與我配合。張升善是老資格工農干部,不知黨史常識,他把出席一大的共產國際代表荷蘭人馬林,當成了一位姓馬名林的“河南”人,到河南省開封地區查找了許久……

為了廣泛發動群眾,平度縣委在有線廣播和《平度大眾》報上公開征詢。三天后,馬戈庄社員楊德信來信說,他的伯父楊好德就是縣委要找的楊明齋。

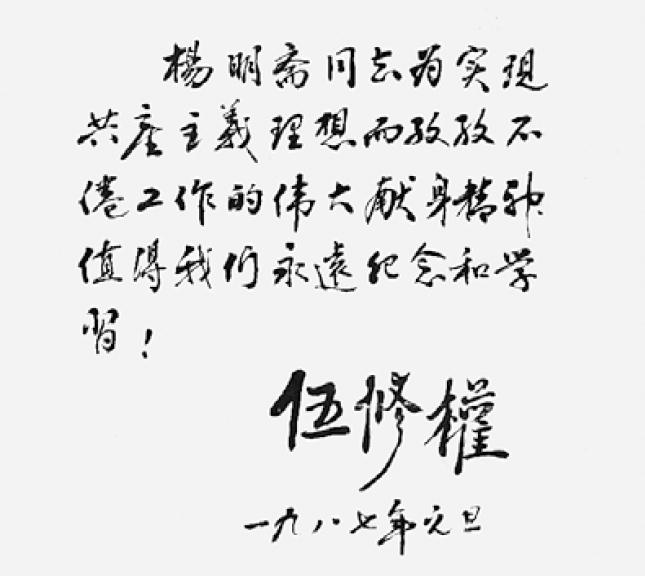

伍修權為楊明齋題詞

余世誠他們隨即趕到馬戈庄,見到楊德信。這是他們採訪楊德信的記錄:

我大伯楊明齋,他的學名是楊好德,“明齋”是他的字,可是在外面都叫他楊明齋,“好德”這個名字倒不常用了。小名“百歲”。我大姑今年是104歲(經過我推算,她比我大36歲,我今年68歲,她當是104歲了)。大伯可能比大姑小兩歲,這樣,楊明齋應生於1882年。

我大伯楊明齋很早就闖“崴子”(海參崴)去了。何時走的?我不知道。我聽老人說過,他闖崴子后,過幾年就回來一次,一共回來過三次。最后一次是我五歲的時候,即1920年,我剛剛記得事。

楊明齋在家讀過幾年私塾,結過婚,生過一個孩子叫“周”,大名叫楊延年,此人早已死。我大伯母早就去世了,我從沒見過她。……伯父楊明齋1920年來家那次,我聽母親談過一些情況。回來后住在鍋灶前地上,蓋一條毛毯。我祖母問他:“有錢沒有?有錢置幾畝地吧!”他說:“置地干什麼,能喝上黏粥就行了。”這次回家住有十多天,走時把我四叔楊好益帶到濟南讀書。但四叔調皮,不久就被學校開除回來了。楊明齋這次回來,我略記得事,我記得他戴一頂大白帽子,高高個,很魁梧,不同尋常人。別人也說他脾氣怪,不大和凡人談話。

……楊明齋在國內的活動情況,我也聽到過一些:說他,會七國話,在上海翻譯外文。還說他很早就是共產黨,在一個什麼共產黨小組工作過,和周恩來在一起過。這是我21歲時從黃縣回家時聽說的。還聽四叔講過,楊明齋在北京、上海、濟南都住過,地址我不詳。1931年“九一八”后,音信全無。

根據楊德信提供的線索,他們又採訪了和楊明齋一起闖“崴子”的同村的楊仁曲和在旅順的楊好賓的兒子楊德華,基本確認了楊好德就是他們要尋找的楊明齋。為了慎重起見,他們又兵分三路,到北京、上海、廣州等地進一步查閱有關文獻資料,對楊明齋的名字進行考証。結果在廣州博物館林洪暖(《張太雷》的作者)的幫助下,發現了楊和德(俄文譯音)與張太雷共同起草的《關於建立共產國際遠東書記處中國支部的報告》,楊和德和楊好德譯音極近,楊好德即楊明齋!至此,對楊明齋身世的調查,才真正有了結果。

發了200多封調查、請教的函件

接下來,就是弄清楚楊明齋建黨之后的經歷和下落。

據《包惠僧回憶錄》記載,一大之后,陳獨秀回到上海就任中央局書記,一開始和馬林鬧得不可開交,后來由於法租界巡捕到陳獨秀處搜查,逮捕了陳獨秀夫婦和正在陳家的包惠僧、楊明齋、柯慶施等人。這說明,楊明齋和俞秀鬆在一大之后不久,就從俄國回到上海。

張國燾在《我的回憶》中記載,黨的三大通過了關於國共合作的決議,但這個決議等陳獨秀等回到上海后卻在黨內遭到激烈的反對。談到這個問題時,張國燾特意寫到楊明齋:

中共中央為說服這些反對意見,真是煞費氣力。譬如一向以崇拜陳獨秀先生著稱的楊明齋,就曾指斥加入國民黨的政策,無異是將中共出賣給國民黨,為此與陳大鬧一場,並聲稱不願與陳再見面。這個性情耿直的山東人自請調往甘肅工作,因為那裡國共兩黨均尚無組織,自然不發生合作問題。中央無法說服他,隻有允許他的要求。楊明齋與陳先生大鬧的舉動,事前我並無所聞﹔事后,他曾為我慷慨而言。我雖勉以團結的大義,也無法改變他的初衷。此后,我再就沒有聽見有關他的消息。

余世誠等根據張國燾的這段回憶,向甘肅有關部門調查,証明甘肅的黨組織是1926年由宣俠父等開始組建的,與楊明齋無關,因此在甘肅沒有發現有關楊明齋的線索。

為了查清楊明齋的下落,余世誠等在中央和地方黨史部門的支持下,先后向老同志或知情者發了 200多封調查、請教的函件,鄧穎超、蔡暢、王會悟、伍修權、黃秀珍、匡亞明、李楚離、劉子久、羅章龍、許德珩、丁君羊、劉仁靜、李錦蓉、何連甲、李爾重、吳德等都回了函。通過這些調查,並進一步查閱檔案和回憶資料,基本搞清楚了楊明齋建黨以后在國內的經歷。

黨的三大以后,楊明齋到北京擔任中共北方區黨報《工人周刊》編委和勞動通訊社編委。在北京北長街 99號福佑寺喇嘛廟一個配殿裡,一邊養病一邊整理1921年以來參加“中西文化論戰”,批評梁漱溟、梁啟超、章士釗的文章,出版了《評中西文化觀》,在學術界引起反響,羅章龍回憶說“蜚聲國內”。

1925年春楊明齋被黨中央派到黃埔軍校蘇聯顧問團翻譯室工作,與周恩來相識。1925年10月下旬,楊明齋在送走中山大學第一批學員后,又親帶第二批學員共百余人從上海乘船去蘇聯,這批學員中有張聞天、王稼祥、烏蘭夫、伍修權、馬駿、孫冶方等。從海參崴乘火車到莫斯科后,楊明齋被中山大學留下負責總務工作,前后有兩年多時間。

在豐潤車軸山中學隱居著述

1927年大革命失敗后,楊明齋強烈要求回國,黨中央派他到北平工作。他隱居在景山西街西板橋(現20號),進行改造中國社會的理論研究和探索,到1928年10月完成了《中國社會改造原理》上卷,1929年2月出版。由於北京白色恐怖日益嚴重,黨組織安排他到河北豐潤車軸山中學以國文教員職業為掩護,繼續從事下卷的寫作。下卷1929年6月完成,並出版。

關於楊明齋在車軸山中學的情況,1928年在該校讀書並擔任過學校黨支部書記的宋敏之在1984年《黨史通訊》第8期上作了詳細的介紹。宋敏之說,當時在國民黨豐潤縣黨部中共產黨員佔了絕大多數,建立了由共產黨員組成的教育系統的領導班子,學校聘請了一大批共產黨員和進步知識分子任教,各地的革命青年和進步知識分子匯集到豐潤縣車軸山中學,楊明齋就是在這種形勢下,於1928年冬來到豐潤縣車軸山中學擔任國文教員的。宋敏之還介紹說:

為了躲避國民黨反動派的追捕,楊明齋同志在學校化名楊和賢。他是個身材魁梧的大個子,大眼睛,留著小黑胡子,那時像有60歲的樣子,是新聘教員中年歲最大的一位。介紹他來校的是王德周。關於楊明齋同志的革命經歷,王德周對我講過,但為了保証楊明齋同志的安全,在他任教的一年中,除極少數幾個人之外,其他人都不知道他的來歷。學校黨支部召開會議也從來不叫他參加。在豐潤中學附屬小學成立第一個黨支部時,曾請楊明齋同志在少數幾個黨員中講過一次國際共產主義運動史。他從第一國際講到第三國際,大約講了四五個小時。這次講話給我的印象極深,因為我們參加革命的初期還很年輕幼稚,這次講話使我們增長了很重要的革命知識,堅定了我們為共產主義事業奮斗的信念。

楊明齋同志最初給人的印象是似乎有些怪癖,比如冬天裡他不合時宜地穿一身純白布面的絲棉襖、棉褲,像雪地裡的獵人一樣。但相處時間稍長,這位老同志儉朴的生活作風和對同志、對學生的忠厚誠摯態度,使人感到可親可敬。周恩來同志曾經稱明齋同志是“忠厚長者”,我亦深有同感。

有一次,楊明齋同志說要去中央,要去調解黨中央與陳獨秀的矛盾。后來王德周同志向他解釋說,黨中央與陳獨秀之間的問題不是偶然的誤會造成的,也不是僅僅在某些政策上的分歧問題,而是重大政治路線的斗爭,是不能靠調解解決的。因此,楊明齋放棄了“調解”的打算,沒有去中央。

1929年冬,楊明齋決定從東北偷越國境去蘇聯。我記得當時北京的宋匡我還說要跟他一起去蘇聯。他在離開豐潤縣中學之前,曾把他所著的《中國社會改造原理》一書上下兩冊送給我一部。1929年冬,學校放寒假時,楊明齋即辭去學校教員職務,到北京做去蘇聯的准備工作了。楊明齋同志以后的情況我就再未聽說。

上海漁陽裡6 號,楊明齋在此創辦外國語學社,培養翻譯人才

正當余世誠等人苦於不知道楊明齋的最后下落時,偶然得知,1954年,周恩來在中南海的家中和曹靖華的一次談話中談到過楊明齋的下落。余世誠等人當即給曹靖華去函詢問,得到証實。余世誠在《楊明齋調查記》一文中對這次談話作了這樣的描述:

周總理問曹靖華:“你的俄語是在哪裡學的?”

曹靖華答道:“在上海。”總理又問:“是漁陽裡6號嗎?”

曹老答:“是的。”

“是楊明齋教的你吧?”看來周恩來同志對建黨初期楊明齋在上海漁陽裡6號主辦外國語學社的情況很熟悉。

曹老答道:“正是,只是分別后再也沒有見過他了,一直查詢不到他的去向。”

周總理滿懷深情地說:“楊明齋是山東人,是個忠厚長者。后來他生病,蘇聯送他到西伯利亞養病,那裡條件比較好,但后來病死在伊爾庫茨克。”

但楊明齋是在哪一年去世,去世前有什麼經歷,依然不得而知。

在戈爾巴喬夫幫助下解開楊明齋死因之謎

從1983年起,余世誠等向蘇聯莫斯科、伊爾庫茨克、哈巴羅夫斯克、符拉迪沃斯托克等楊明齋可能居留的地方發函,請求協助查找這位老同志。

1984年12月,蘇聯科學院新西伯利亞分院歷史文獻和哲學研究所學者科米薩羅夫來信告知,他在莫斯科訪問了“著名的專家舍維廖夫,他就楊明齋的問題和克雷莫夫談了話﹔根據克雷莫夫的談話材料証實,楊明齋被處決了”。但詳細情況依然不清楚。

1986年6月,蘇聯科學院顧問郭紹棠來華訪問,在上海參觀中共一大會址紀念館時,曾向館內工作人員談及楊明齋在蘇的一些情況。他說,楊明齋在30年代到蘇聯,被蘇邊防軍抓住,說他“偷越國境”。后經共產國際証明,才獲釋並到了莫斯科。他在共產國際機關宿舍住了兩年,中共代表團王明曾會見過他。1937年蘇聯開展肅反運動,楊明齋不知道是病死了還是被捕了。據郭紹棠分析,可能是被捕了,他說:“因為如果是病死了,我應該是知道的。”

1988年9月,已經為查找楊明齋的身世耗費了近10年時間的余世誠,為了徹底查明楊明齋最終的結局,執毛筆用漢語向時任蘇共中央總書記戈爾巴喬夫寫了一封信,敘述了楊明齋這位歷史人物在中共創建史中的地位和貢獻,贊揚了這位忠厚長者為中俄共產主義事業而奮斗的精神,訴說了他們查找這位老布爾什維克的過程和遇到的困難,請求蘇共中央總書記能給予幫助。

1989年 2月,余世誠收到了蘇共中央委托蘇聯科學院遠東研究所所長季塔連科給他的一封回信:

尊敬的余世誠同志:

根據您向蘇共中央提出的關於楊明齋1930年后在蘇聯居留期間情況的詢問我受委托告知您如下:

據查存檔文件,1930年1月楊明齋未經黨的領導許可,在走私者的幫助下非法越過中蘇邊境。直到1930年秋他都在哈巴羅夫斯克掃盲站當中文教員,后來轉到符拉迪沃斯托克並在《紅星報》和無線電台工作。1931年楊明齋被當作叛逃者流放到托姆斯克,在那裡當勤雜工。1934年8月行政流放期滿后,楊明齋到了莫斯科並進入蘇聯外國工人出版社工作,當投遞員,后來又當謄寫——校對員。

1938年2月,楊明齋以被捏造的罪名遭逮捕,並於同年5月犧牲。1989年1月蘇共中央提出建議,對所有由非訴訟機關鎮壓的人都應恢復名譽。

……

蘇聯科學院遠東研究所所長

M.Л季塔連科

這是來自蘇聯最權威的通報。楊明齋的死因之謎終於大白。這位中國共產黨的革命先驅,在他56歲那一年,如此悲慘地屈死於遙遠的異國他鄉,令人感慨萬端!

|