傲雪红梅——江姐的真实人生

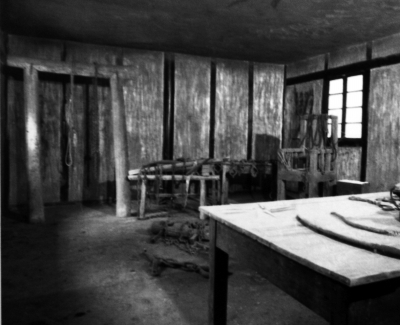

▲渣滓洞审讯室内景。

电影中的江姐带领狱友绣红旗,其实“绣”红旗的并非江姐,而是《红岩》作者罗广斌。

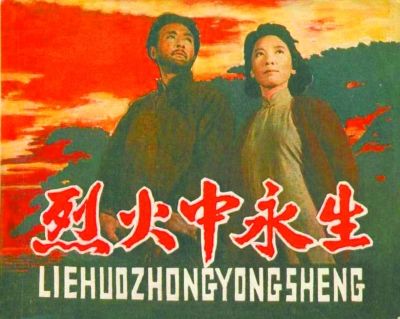

▲1964年,国产故事片《烈火中永生》海报。于蓝塑造了最经典的江姐形象。

▲江竹筠。

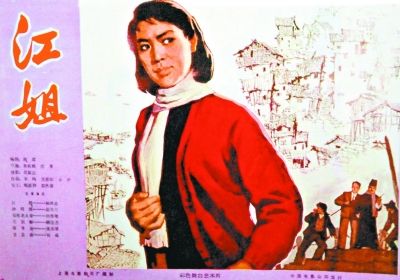

1978年拍摄的老电影《江姐》海报,蓝旗袍、红线衣、白围巾是江姐标志性的着装。

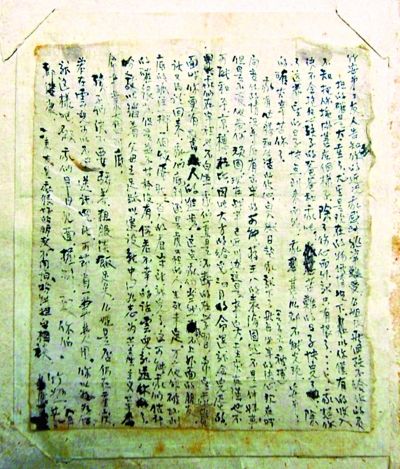

▲江竹筠遗书原件。

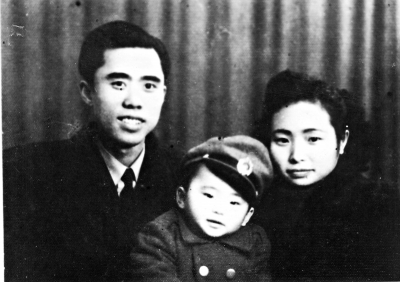

江竹筠和丈夫彭咏梧(左)、儿子彭云(中)的合影。

“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩,三九严寒何所惧,一片丹心向阳开……”一曲《红梅赞》,是革命者凌霜傲雪、慷慨牺牲的壮歌。这首歌咏叹的形象早已成为经典:蓝旗袍、红线衣、白围巾——江姐。

舞台上、银幕上的江姐,给人的印象都是一位亲切温和的中年大姐。其实,江姐的原型江竹筠牺牲时只有29岁,是一位身高1.45米的娇小女子。

这位年轻女子娇小柔弱的身躯中,生就一副共产党员的钢筋铁骨,支撑着她在失去丈夫、离弃幼子的巨大悲恸中继续革命,在严刑拷打、死亡威胁面前坚贞不屈。共产党员坚守信仰、绝不背叛的英雄品格,“为免除下一代苦难,愿把牢底坐穿”的一片丹心,跨越历史,震撼人心。

而网络上的低俗恶搞、庸俗解构,却让江姐蒙尘。让我们拭去这些尘埃,接近一个真实的江姐——江竹筠。

革命者的爱情

在重庆三峡博物馆中,珍藏着一封江竹筠的家书。这封信写作时间是1949年8月26日,写作地点是渣滓洞监狱。狱中笔墨、纸张都难以寻觅,江竹筠将衣被中的棉花烧成了灰,加上清水,调和成特殊的“墨汁”,再把竹筷子磨成“笔”,将信写在了如厕用的毛边纸上。

信抬头的“竹安弟”,是对谭竹安的称呼,江竹筠落款自称“竹姐”。两人并非姐弟,关系特殊。

江竹筠的丈夫是彭咏梧,谭竹安是彭咏梧的妻弟,这个“妻”不是江竹筠,而是彭咏梧的发妻谭正伦。

这层特殊的关系在网络上被一些人庸俗不堪地解读,甚至有人把江姐与“小三”联系在一起。按照这些人扭曲的视角,谭竹安和江竹筠本该对立仇视,然而事实是,谭竹安是江竹筠最信任的家人,那封信是她留在世间最后的文字。写信后不到三个月,江竹筠牺牲。

在这封遗书中,江竹筠做了最后的托付:“我们到底还是虎口里的人,生死未定……假若不幸的话,云儿就送给你了,盼教以踏着父母之足迹,以建设新中国为志,为共产主义革命事业奋斗到底。孩子们决不要骄(娇)养,粗服淡饭足矣……”

“云儿”是江竹筠和丈夫彭咏梧的独子彭云。父亲牺牲时,他不满两周岁。母亲就义时,他才三岁多。彭云由谭正伦和谭竹安抚养长大。

江竹筠和彭咏梧公开的夫妻关系,是从1943年夏天开始的,而他们真正结为夫妻,却是两年以后。这对革命伴侣的爱情故事,和电视剧《潜伏》中的余则成和翠平如出一辙。

彭咏梧是中共地下党重庆市委第一委员,公开身份是国民党中央信托局的一名中级职员。

1943年年初,信托局修好了新宿舍,有家属的人都可以申请独立的住房。此前,彭咏梧一直和十几个同事挤在集体宿舍中,非常不利于地下工作。他的“分房申请”很快得到了批准,但家属却成了个难题。

彭咏梧时年28岁,已和谭正伦结婚多年并育有一子。谭正伦和孩子一直在云阳老家。两年前刚调任到重庆时,彭咏梧曾有把妻儿接来的打算,但妻子回信告诉他,儿子正在出麻疹,暂时去不了重庆。

这样的通信引起了党组织的警觉。为了进入信托局,彭咏梧被包装成“中央大学毕业生”和曾经的“北平银行职员”,云阳是他早年开展学生运动、革命活动的地方,他与云阳的联系一旦被人注意到,很可能引出“案底”。因此,彭咏梧切断了与云阳的一切联系。

和《潜伏》中的翠平一样,江竹筠也是党组织在重庆的地下党员中物色挑选的“彭太太”。

江竹筠时年23岁,已经入党4年,为人机警可靠,而且文化水平较高,在为彭咏梧提供掩护身份的同时,还能协助他处理机密的党内工作和联络工作。那时候江竹筠尚未婚配,但还是接受了这个“嫁作人妇”任务,像模像样地扮演起了“彭太太”。

在外人看来,这对小夫妻般配恩爱,但他们很长时间都是“假夫妻、真同志”。

江竹筠的表弟李思礼回忆:“我那时上小学四年级,一天放学回家见父亲正在和一对青年男女聊天。父亲告诉我,女青年是我表姐江竹筠。那位男子,我叫他彭四哥。”那天之后,江竹筠便和彭咏梧一起在李思礼家住下,分住在两个房间。

朝夕相处的日子里,志同道合的两个人感情逐渐升温。1945年,经党组织批准,彭咏梧和江竹筠正式结为夫妻。一年后,彭云出生。

红岩革命历史博物馆研究员厉华说,他们两人正式结为夫妻还有一个机缘,云阳一带曾遭到日本的猛烈轰炸,据传到重庆的消息,彭咏梧的妻儿在轰炸中丧生。

谁都没有想到,这个消息是个谣言。

1946年底,彭咏梧在街上忽然听到有人叫了声:“邦哥。”到重庆之前,彭咏梧的名字叫彭庆邦,“邦哥”是极为亲近的人对他的称呼。他循声一看,竟是自己的妻弟谭竹安。

彭咏梧知道了谭正伦的近况,谭竹安也获悉了自己的姐夫已经另娶他人为妻。

虽然那时的谭竹安是投身革命的进步青年,但也不能接受自己的姐夫和江竹筠的婚姻,对二人心存芥蒂。

谭竹安在世时,厉华曾访问过他。据谭竹安讲述,他与彭咏梧见面后不久,到一个地下党组织联系点联系工作。一位年轻的女同志接待了他,并和他亲切地攀谈起来。

谭竹安打开了话匣子,话题扯到了彭咏梧和江竹筠的关系,言语中多有不敬。

没想到,那位女同志微笑着说:“我就是江竹筠。”

接下来,江竹筠依旧微笑着,向他讲述了自己和彭咏梧从同志到战友再到夫妻的情感经历,她还说,“如果革命胜利了,我们都还活着,到那时候才能真正考虑怎样理清这种关系,需要的话,我会把你姐夫还给你姐姐。”

坦诚的言辞让谭竹安对江竹筠心生敬意,二人从此姐弟相称。

不但是谭竹安,彭咏梧的发妻谭正伦也接受了江竹筠,接受了彭咏梧与江竹筠的儿子彭云。据彭云回忆,“1947年10月,母亲给谭妈妈(谭正伦)写了一封信,这封信不但将一切和盘托出,还嘱托谭妈妈尽快来重庆照顾我。那是我的两个妈妈唯一的一次通信。”

1948年2月,谭正伦冒着白色恐怖的威胁来到了重庆,从江姐的战友手中接过一岁零十个月的小彭云。此后直到重庆解放的将近两年时间里,谭正伦带着彭云躲过一次又一次劫难,使敌人抓捕彭云、威迫江姐就范的阴谋没有得逞。

庸俗的人,只能看到谭正伦、彭咏梧和江竹筠的情感纠葛,在八卦谈资中满足低级趣味的窥私欲。他们没有看到特殊的时代背景和险恶的革命环境,理解不了这段情感的真挚伟大。

《潜伏》里的一句台词,才是江竹筠和彭咏梧这对革命伴侣的最好写照:革命的爱情分外浪漫。谭正伦含辛茹苦把彭云抚养长大,这份包容和付出,同样伟大。

《挺进报》

一个女同志,按照约好的时间和接头暗号,来到成岗家里。这个女同志是个安详稳重的人,不到三十岁,中等身材,衣着朴素,蓝旗袍剪裁得很合身。她坐下来不慌不忙地告诉成岗:“我姓江,江雪琴……我的岁数比你大一点,你就叫我江姐吧。”

这是小说《红岩》中,江姐出场的场景。这次接头中,她把《挺进报》的工作交接给成岗。

《红岩》还原了大量的历史情景,很多人物、细节与真实的历史高度一致,比如江姐身穿蓝旗袍的经典形象。在很多当事人的回忆中,江竹筠最常穿着的就是一件蓝旗袍。

《挺进报》最初的创办人之一吴子见,回忆第一次见到江竹筠时这样写道:她这天穿的是毛兰布旗袍,外面罩一件深红色的薄呢短大衣,是一个普通城市妇女的打扮。

不过,历史上的《挺进报》并不是江姐交给成岗的。

《挺进报》诞生于1947年。那年年初,国民党当局在重庆悍然封闭了公开的中共四川省委机关和《新华日报》,人员强制遣送回延安。国民党原本以为以此能断绝中共在国统区的声音,没想到却冒出一份油印小报,迅速传播着“红色”新闻。

这份小报是由几个暂时和党组织失去联系的年轻人编辑印制的,主要人员包括陈然(“成岗”的原型)、蒋一苇、刘镕铸、吴子见。

“红色”小报很快引起了重庆地下党组织的注意。刚出了两期,彭咏梧就找到了吴子见,几个“失联”的地下党员归队。油印小报定名为《挺进报》,成为重庆市委机关报,由彭咏梧直接领导。

因为彭咏梧担负工作很多,不可能在《挺进报》上花大量的时间。一个初秋的下午,作为彭咏梧的助手,江竹筠出现在吴子见的面前。

吴子见回忆,江竹筠嘱咐我们以后不要再收听广播了,全部广播稿由她提供。同时老彭还决定,每期报纸除了交给刘国鋕同志一部分外;其余全部交给江竹筠同志去分发。从此,江竹筠同志在《挺进报》方面做了非常出色的工作。

江竹筠那年只有27岁,却已经从事了多年地下工作,斗争经验比陈然、吴子见等几个年轻人要丰富得多。她那时候就是几个年轻同志口中的“江姐”。

因为负责编辑工作,吴子见有很多资料和稿件存放在屋角的一个箱子里。常年地下工作养成的习惯,让江竹筠对于这只箱子很不放心,经常主动帮他清理,烧毁一些不必要的东西。

有次,吴子见在街面上碰上江竹筠,正好有事要谈,便高兴地打了个招呼。不料,一向热情的江竹筠却对他熟视无睹,看也不看他就走了过去。碰了钉子后,吴子见才意识到自己的鲁莽,他和江竹筠的关系是地下工作,两人公开的身份没有交集,不能公开往来。

《挺进报》绝大部分的发行工作都由江竹筠负责。每期报纸,经过她的手分发出去的大约有一千六七百份。这是整个工作的最后一环,危险性不言而喻。

地下党员王珍如曾经参与了一次投递工作。据她回忆,当时江竹筠和她像一双出门逛街的小姐妹,提着一个绿色的帆布旅行袋出发了。第一站是民生路邮局,江竹筠四下望了望,王珍如也学着她的样子观察一下四周。没等她转回头,旁边的江竹筠已经从旅行袋里抽出信封扔进了邮筒。上半城的投完了,两个人又转向了下半城……为了让敌人摸不到邮路的规律,整个城区的邮筒被投了个遍。

《挺进报》除了在地下党组织内发行,更多的是随机投递,让尽可能多的人了解到真实的新闻和中共的声音。不过,在解放战争进入反攻之后,他们也选择一些特定的报纸投递对象——国民党军政要员。

1948年3月初,国民党重庆行辕主任朱绍良收到了一封“亲启”信,信封里就是一份《挺进报》和一封对国民党军政人员的警告信。朱绍良又惊又怒,把国民党西南长官公署第二处处长徐远举召去臭骂了一顿。

二处其实是国民党特务组织在西南的领导机关,徐远举另一个身份是国民党保密局西南特区区长,大特务头子。《红岩》中头号反派徐鹏飞的原型。

1949年12月,徐远举在昆明被捕。据他在交代材料中供述:“一进门就熊了我一顿,朱对人外柔内刚,一向不大熊人。我挨了熊,自知祸事来临。果然,他交给我一封信。这是一封警告信,内中还夹有一份《挺进报》。”

中共地下党的《挺进报》在眼皮底下大行其道,甚至直接寄到了自己的办公室,让朱绍良火冒三丈,徐远举更是恼羞成怒。一场从《挺进报》开端,牵连整个重庆地下党组织的大搜捕开始了。

此时的江竹筠和彭咏梧,已经离开重庆半年有余,但他们都没能脱离厄运。

“孩子能记得父母吗?”

1947年下半年,人民解放战争进入战略反攻。按照上级指示,中共川东特别区临时工作委员会在重庆成立,决定在国民党统治的心脏地带发动武装斗争,配合人民解放军战略反攻。

彭咏梧主动请缨,去下川东组织领导武装起义。

所谓“下川东”,指的是重庆以东、万县至三峡沿江两岸。这片区域位于四川、陕西、湖南的交界,地形险要,适合开展游击斗争。而且,这里是彭咏梧早年开展革命活动的地方,他了解这里的群众基础较好,下川东农村“像一堆干柴,一点就着”。

川东临委任命彭咏梧为下川东工委副书记,江竹筠作为他的联络员一同前往,而吴子见因为北平的一个联系人被捕,人身安全受到威胁,彭咏梧把他也带上了。11月,三个人离开重庆,乘船前往下川东。

彭咏梧等人的工作迅速而卓有成效,联系游击队、找武器、发动群众……起义时间被确定为来年1月30日。

新年将至,江竹筠却不能和丈夫一起在下川东过元旦了,她还有一项任务——当地缺少知识分子骨干,难以应付起义后的复杂局面,因此,彭咏梧要她回到重庆,向组织汇报准备情况,带一批知识分子支援起义,并筹备些给养。

转过年来的1月20日,江竹筠带着四位知识分子地下党员和一批药品,从重庆返回,抵达了下川东边缘的董家坝,在那里等待起义队伍接应。

他们等来的,却是一个比一个令人心焦的消息。

最早与他们联系上的是一直在下川东地区活动的地下党员卢光特。他告诉江竹筠,起义提前打响了,开始打了胜仗,后来他听说彭咏梧“作战不利”,但具体的情况还不清楚,吴子见去打探消息了,几天后也会过来。

其实,卢光特隐瞒了一个还没有确认的传言——彭咏梧牺牲了。眼前的江竹筠不是普通的战友,而是彭咏梧的妻子,告诉她“情况不明”,会令她担心,但总好过丧夫之痛的打击。卢光特何尝不希望彭咏梧牺牲的消息并不属实。

残忍的现实击碎了最后一丝希望。

厉华告诉记者,彭咏梧等人在筹备武装起义时,不慎走漏了风声,不得不提前起事,取得首战大捷后,敌人调集重兵围追堵截。1月17日,起义队伍遭到伏击,寡不敌众。突围过程中,彭咏梧为营救战友,不幸中弹牺牲,年仅33岁。

敌人将彭咏梧的头颅砍下,先挑到奉节竹园镇游街示众,再挂到竹园坪小学操场边的杨槐树上。彭咏梧的头颅后被当地农民取下,埋到竹园坪的宝塔下。他的身体,就在牺牲地黑沟淌草草埋葬。

彭咏梧是《红岩》中江姐丈夫彭松涛的原型。小说中,彭松涛的头颅被敌人挂到奉节城的依斗门上,江姐亲眼看到惨景,强忍痛苦,装作镇定地疾行离开。

现实中,江竹筠是在战友口中得到的噩耗。小说中用大量笔墨描绘了江姐剧烈的内心活动,这自然是文学手法。在战友们的回忆中,我们看到的是江姐的另一种坚韧。

据卢光特回忆,在他到达董家坝三四天后,吴子见终于急匆匆地赶到了这里。他心不在焉地和江竹筠寒暄两句后,就把卢光特拉到屋外。

“传说打死一个穿黑皮袍的,砍下脑壳挂在竹园镇上‘示众’,看来老彭牺牲是无疑了,告不告诉她?”

卢光特答道,“她坚强,经得起,反正也隐瞒不了。”

听闻噩耗,江竹筠没有落泪,她的镇定远超卢光特和吴子见的意料。

只是沉默了一会儿,江竹筠就开始安排善后:吴子见和卢光特直接参与了起义,在下川东目标太大,必须马上撤离。四个新下来的同志显然也不能再过去了,而她对自己的决定是,回到重庆汇报后,还要回到下川东继续工作。

到了夜深人静之时,江竹筠的房间里才传出压抑着的啜泣声。

2月7日,江竹筠回到了重庆,住在挚友、地下党员何理立家中。对于丈夫的牺牲,她只字未提,也没有流露出一丝苦痛。此时,彭云正寄养在何理立的朋友蒋一苇家里。2月9日是大年初一,江竹筠告诉何理立,要过去拜个年,看看孩子。

怀抱幼儿的那一刻,压抑、掩饰了多日的苦痛决堤一样汹涌而出。江竹筠抱着彭云,嚎啕痛哭。

蒋一苇家中,当时只有岳母在家照看彭云。老人不明就里,对江竹筠的失态倒有几分不快。毕竟是团圆喜庆的大年初一,江竹筠却在自己家里失声痛哭。

老人的埋怨很快传到了何理立耳中,她问起江竹筠痛哭的原因。江竹筠却怔怔地问她:“你说两岁的孩子能记得父母吗?”

再三询问之下,江竹筠再次泪雨滂沱,像挚友哭诉了彭咏梧牺牲的消息。

泪水是痛苦的宣泄。丈夫和儿子,是江竹筠心底最柔弱的部分。另有一份刚强,支撑着她擦干眼泪,扛过丧夫离子之痛。

江竹筠找到川东临委负责人,要求到彭咏梧战斗和牺牲的下川东去工作,联络同志,恢复当地的地下党组织。临委考虑到她刚刚失去了丈夫,孩子还小,让江竹筠留在重庆。但她坚持,下川东这条线她最熟悉,最便于开展工作。临委最终同意。

第一次和彭咏梧一起去下川东之前,江竹筠曾给谭正伦写过一封信,请她到重庆照顾彭云。而这次去下川东之前,江竹筠把家里的东西送了一空,结婚时购置的唯一的“大件”——衣柜被送给了《挺进报》的刘镕铸。

这是对“身后事”的安排。联系到她向何理立提出的那个问题:“两岁的孩子能记得父母吗?”所指似乎不止已经牺牲的彭咏梧。她也做好了随时牺牲的准备。

|