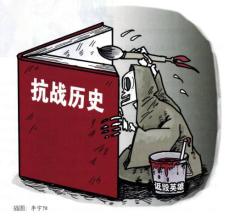

清醒认识历史虚无主义的真实面目及其严重危害

一

历史虚无主义思潮表面看是一种学术性的思潮,实质上是一种政治思潮,是毫无底线的违宪违法,是企图改变中国的社会主义发展方向。这一点,在他们那里是并不隐讳的,这是值得我们严重注意并加以有力地抵制和反对的。

在改革开放新时期泛起的历史虚无主义思潮,虽然人数很少,但能量不可小视。他们之中,有的是属于一时迷误的盲从者,有的是属于学术研究中的错误观点,但就其主体部分来说,则是自觉地以共产党的领导和社会主义制度的反对派、“推墙派”自居,在“学术研究”的名义下,按照他们的政治诉求来进行所谓的“反思历史”、“重写历史”,以推翻已被历史证明了的正确结论。而他们做历史翻案文章所采用的手法,根本违背历史研究应遵循的基本原则,以偏概全、断章取义、捏造事实,满纸谎言。可以说,在新时期泛起的历史虚无主义思潮,一开始就表现出这样的特点,而当他们遭到正义的谴责和反对时,特别是习近平总书记一再旗帜鲜明地对包括历史虚无主义在内的各种错误思潮亮剑时,他们仍然顽强地表现自己,虚张声势地制造攻势。这种表现的一贯性、顽固性和疯狂性,达到了令人难以置信的地步。之所以出现这种现象,不是偶然的,而是有深刻的国际和国内的历史背景的。

从国际上看,当我国进入改革开放新时期,实践中的社会主义正经历发展中曲折并寻求改革的艰难时刻,特别是20世纪90年代初发生的苏东剧变,使世界社会主义运动陷入了低潮。加上这时在国际格局上出现的西强东弱、北强南弱的总体态势,也使得社会主义“失败论”、马克思主义“过时论”、共产主义“渺茫论”大有市场,考验着人们的理想信念。本来,革命的道路不是笔直的,经历暂时的挫折、失败是并不奇怪的历史现象,这对于真正的革命者来说,是不值得恐惧的,而是“沧海横流,方显出英雄本色”;但对那些历史的短视者来说,就有可能使他们惊慌失措,悲观失望,失落原来的理想,甚至改换门庭,另找出路。姑且把这叫做“低潮综合征”。

应该看到,这种现象不但过去有,现在有,而且以后也还会有。他们往往把革命运动中出现的危机,看作是马克思主义理论和共产主义理想的危机,以为天从此要塌下来了。列宁在他的著作中,就把这二者作了严格的区分。他认为,社会生活条件的异常剧烈的变化,反映到革命运动内部“就是深刻的瓦解、混乱、各种各样的动摇,总而言之,就是马克思主义运动极端严重的内部危机。”①第二国际后期,由于资产阶级策略的变化,出现了伯恩斯坦修正主义,列宁就把它看作是马克思主义革命运动的一次危机。但如果把这种革命运动的危机看作是“马克思主义的危机”,正如列宁所斥责的,这“不过是重复资产阶级下流文人无聊的议论,他们想把社会党人之间发生的任何争论都加以夸大,以促成各社会党的分裂。”②历史有惊人的相似之处,今天在世界社会主义运动处在低潮的情势下,一些人包括个别共产党员走到了党和人民事业的对立面,诅咒马克思主义的“失败”,丑化、抹黑党和人民的革命奋斗历史,就是这样一种历史现象。

事实上,因暂时的挫折而使一些人丧失理想信念、另找出路的情况,在我们党的历史上曾经不止一次地出现。像第一次大革命时期,我们党虽然还处在幼年时期,就以自己正确的政治纲领和对中国人民解放事业的忠诚,在共产国际的帮助下,促进了国共两党合作,掀起了轰轰烈烈的工农运动和北伐战争。由于共产党在大革命中鲜明的政治领导作用和共产党人勇于牺牲的精神,使它在人民群众中获得很大的声誉。到1927年4月,党员人数发展到近6万人,与建党时50多人相比,在不到7年的时间里扩大了1000多倍。但在这种情况下,“许多社会上投机分子”也均想加入C.P.(中国共产党的英文缩写),不仅是“一般知识分子,小商人,大商人,甚至许多拥有重兵的高级军人也来敲C.P.的门”。在他们看来,这时做一个共产党员,乃是一种时髦,是表示自己已经是革命党的一种荣耀。但当白色恐怖到来,革命转入低潮的时候,便迅速出现这样两种情况:一方面,许多真正的共产党员为自己的理想或是英勇献身或是继续战斗,仅从1927年到1928年上半年的不完全统计,共产党人被杀害的即达2.6万多人;另一方面,党内也不乏一些投机者和不坚定分子又迅速作出了新的选择,离开了革命队伍,有的不惜用出卖灵魂和同伴的卑劣行径去同被他们看好的新的潮流接轨。当然,历史的情况有别,但这同今天的某些历史虚无主义者的脸面是否有某种相似之处呢?!

这里还要指出,历史虚无主义是一种国际性的思潮,也是西方反共势力对社会主义国家进行和平演变的一种武器。在20世纪80年代世界社会主义运动出现危机的时候,1989年美国前总统国家安全事务助理布热津斯基在他的《大失败——20世纪共产主义的兴亡》一书中,就宣称“这是一本论述共产主义的最后危机的书”。他预言:“支配21世纪的将可能是民主政体,而不是共产主义”。福山的《历史的终结》,也在描述资本主义的原则是永恒的同时,散布“社会主义历史终结论”。尽管历史的发展对这种论调进行了无情地嘲弄,但这种思潮会像一切腐烂物的气体一样扩散开来,特别是他们在社会主义“失败论”的掩护下,大力输出西方的“普世价值”,通过各种途径在社会主义国家培植“第五纵队”。这样,“西化”、“美国化”,就成为包括历史虚无主义者在内的一些人另找出路的“极乐世界”。

从国内来看,我们党正经历了“文化大革命”的挫折,十一届三中全会开启了改革开放的历史新时期。这一历史转折,目的是为了找到一条具有中国特色建设社会主义的道路,完善、巩固和发展社会主义。但在一些人那里,则把这种转折看作是实现他们逆向要求的一个时机。所以,改革开放一开始就出现的资产阶级自由化思潮,首先表现了历史虚无主义的特点,以否定革命、抹杀社会主义建设的历史,来为他们的私有化、资本主义化的要求开道。一些人以“反思历史”为名,打着“解放思想”的旗号,从纠正“文化大革命”的“左”的错误,走到“纠正”社会主义的发展方向;从纠正毛泽东晚年的错误,走到全盘否定毛泽东的历史地位和毛泽东思想;从诋毁新中国的伟大成就,发展到否定中国革命的历史必然性;从丑化、妖魔化中国共产党领导的革命和建设的历史,发展到贬损和否定近代中国一切进步的、革命的运动;从刻意渲染中国人的落后性,发展到否定五千年中华文明,等等。从这里不难看到,在新时期泛起的历史虚无主义,从一开始就具有鲜明的政治诉求。

对于这种鲜明的政治诉求,持历史虚无主义观点的一些人是并不隐讳的。早在1998年,有的学者为《北大传统与近代中国》一书所写的序言中,就竭力否定近代中国特别是“五四”以来的爱国的、革命的传统,而把自由主义说成是最好的、当今中国应当继承发扬的“五四”传统,并明确地要求把自由主义作为一种政治学说、经济思想和社会政治制度加以实现,这样才“会把一个自由的中国带入一个全球化的世界”。

按照他们的判断:“世界经过工业化以来两三百年的比较和选择,中国尤其经过了一百多年来的人类历史上规模最大的试验,已经有足够的理由证明,自由主义是最好的、最具普遍性的价值”。并认为,“西方的自由主义者在所有制与经济体制问题上的立场一向是旗帜鲜明的”。特别要人们认识“市场经济必须发展经济的自由主义,而经济的自由主义正是其他各种自由主义的基础。”他们把自己的经济政治主张说得如此明白而露骨。这就不加遮掩地把自由主义作为今天中国要加以实现的资本主义社会政治制度提了出来。诚然,在“五四”时期自由主义作为政治思潮确曾存在过。如“五四”时期新文化运动的统一战线,它包括具有共产主义思想的知识分子、革命的小资产阶级知识分子和资产阶级知识分子这三部分人。“五四”运动后,随着斗争的深入,这个统一战线发生了分裂,一部分人继承了“五四”传统,并在马克思主义的指导下加以发展;另一部分人则向右发展,走所谓自由主义的发展道路,他们虽然在反封建斗争中起过一定作用,但最终走向了历史的反面。这两种思潮的不同发展趋势及他们之间的交锋,可以说是贯穿在“五四”以来历史发展的全过程,而人民革命的胜利则为它们作出了公正的结论。许多原来的自由主义者也放弃了自己的错误主张,加入到人民阵线中来,同广大人民一起迎接新中国的诞生。怎么能够把“五四”时期历史发展中非本质的方面,也即人民革命洪流中的逆向潮流,作为主流传统加以颂扬,并要求今天的中国加以复兴呢?!这位学者认为,这种自由主义,“曾有九十年是中国社会上的主流思潮之一”,只是“一九四九年后”,被“持续地、彻底地、大规模地‘肃清’”了,现在的任务就是使之“在今天的中国复兴”,使“中国由此而开始走向世界,走向现代化,走向全球化”。在这里,明白无误地把矛头指向了人民革命和中国的社会主义制度,而他们所要求的自由主义,正是资本主义的现代化和全球化,也就是这位学者明确无误地表达的:“全球化就是美国化”。这些年来,像上述这样的言论,可以说不绝于耳。今年,某报同期发表了关于评价胡适的三篇文章,其中心思想,是颂扬“胡适是一面旗帜”,要求当代中国要以胡适为旗帜。认为“这对中国的健全发展具有决定性作用”;要求以胡适的思想为“动力”,“去把中国的现代建国事业、社会建设事业、文化建设事业顽强地推向现代境地”。他们称“适之先生作为现代中国思想的一个代言者,开启了现代中国新生的思想传统”,认为近当代中国“被激进主义纠缠”,“偏离了中国乃至世界的大传统,变得面目全非,越来越激进化、革命化和左倾化”,等等。这些言论,远远越出了学术研究的范围和底线,成为直接关系我们国家发展方向的政治诉求。

二

历史虚无主义作为主要针对共产党的领导和社会主义制度的一种政治思潮的真实面目,是通过他们的主要言论表现出来的;只要稍加梳理,就会清晰地体现出他们的矛头所指和明确的意图。

先是,他们通过所谓“研究范式”的转换,制造伪命题,设置“理论陷阱”,达到自己政治诉求的目的。比如,他们在中国近代史研究中提出要用“现代化史观”取代“革命史观”,把现代化同革命对立起来,借以否定中国近代史上的革命斗争。

应当肯定,从理论和实践上探讨中国现代化的源流和发展,不失为近代史研究的一种角度,是有学术研究价值的。但问题在于,持“现代化史观”论者往往是以否定争取民族解放和人民民主这一近代中国主旋律为前提的,这就从根本上违背了近代中国的历史实际和首要的历史要求。正因为这样,经过上述历史“研究范式”的转换,现代化就成为近代中国历史发展的唯一要求和唯一主题,而革命便成了破坏社会稳定、制造社会动荡、阻碍现代化的消极力量。其实,这种“现代化史观”并不是他们的什么创新,早在1938年蒋廷黻在《中国近代史》一书中就说过:“近百年的中华民族根本只有一个问题,那就是:中国人能近代化吗?能赶上西洋人吗?能利用科学和机械吗?能废除我们家族和家乡观念而组织一个近代的民族国家吗?能的话,我们民族的前途是光明的;不能的话,我们这个民族是没有前途的。”③也由此得出结论,以落后的中国抵抗西方列强的入侵必遭失败;“明智的选择”是放弃无益的抵抗,甘于认输,一心一意学习西方,去实现中国的现代化。而此时正是全民族抗战之时,这样的论调对抗日民族解放战争的消解作用是不言自明的。而今天持此论调的正是继承和发展了这样的观点。众所周知,争取民族独立和实现国家富强,是近代中国历史的两大要求。但在民族灾难深重,国家不独立,人民受压迫的情况下,是无法实现现代化的。近代中国有多少爱国者抱着科学救国、教育救国、实业救国的理想,苦苦追求和奋斗,结果都一一失败了。这就是因为当时的社会环境不容许。所以只有通过革命来解放生产力,才有可能实现国家的富强。那种用所谓的“现代化史观”取代“革命史观”,把革命同现代化对立起来,目的是为了否定中国近代史上的革命斗争。有人说,如果没有康有为、梁启超的变法维新和孙中山的革命,“中国早就实现现代化了”。还有人说,慈禧太后在上世纪初推行“新政”,又搞了“立宪”,如果孙中山不革命,照这样慢慢进行下去,不仅军阀混战的局面不会出现,而且中国可以走上民主的富强的道路。这真是历史的天方夜谭。在一些人眼里,革命成了破坏现代化的“万恶之源”。其实,所谓“革命史观”是他们为否定革命而生造出来的一个伪命题,并不反映中国近现代史研究中的马克思主义历史观。对于中国革命和中国的现代化,我们都主张要用科学的历史观,即以唯物史观为指导加以研究。事实表明,革命决不是同现代化相矛盾、相对立的,革命是现代化最重要、最强劲的推动力量;如果没有革命为现代化创造民族独立、人民解放这个前提条件,中国的现代化就永无实现之日。早在民主革命时期,毛泽东就在总结近代中国历史经验的基础上,反复指明:“没有独立、自由、民主和统一,不可能建设真正大规模的工业。没有工业,便没有巩固的国防,便没有人民的福利,便没有国家的富强”。④“中国人民的生产力是应该发展的,中国应该发展成为近代化的国家、丰衣足食的国家、富强的国家。这就要解放生产力,破坏帝国主义和封建主义。正是帝国主义和封建主义束缚了中国人民的生产力,不破坏它们,中国就不能发展和进步,中国就有灭亡的危险”。⑤这是近代中国历史证明了的一个颠扑不破的真理。

由上可见,这种所谓“研究范式”的转换,是违背近代中国历史实际的,是按照他们的主观愿望和政治诉求来剪裁历史的。这其实是他们设置的一种“理论陷阱”。正是在这样“研究范式”转换的基础上,和这种“现代化史观”相呼应的,就是有些学者所认为的,近代中国的主要问题,是“救亡压倒了启蒙”,所以现代化被耽误了。这成了他们诉说革命的一大罪状,也是某些人鼓吹“告别革命”的一个主要依据。他们正是从这样的伪命题出发,为已经被历史判明属于反动的一些历史人物,像慈禧、曾国藩、李鸿章、袁世凯这样一些人物,都被描述成为有助于有功于现代化的、忧国忧时的“悲剧英雄”,甚至成了“改革的先驱者”;而对林则徐、洪秀全、谭嗣同、孙中山则加以非难、贬低。这正是他们颠覆历史的一个重要手法。

|