70年前抗战胜利后重庆谈判的历史细节

一次民心向背的大检验

——70年前抗战胜利后重庆谈判的历史细节

西安《秦风日报、工商日报联合版》社评:“好像在阴暗的天空中忽然放出来一道光明,不禁使人手舞足蹈,为国家的前途祝福!自日本投降后,这真是最令世人兴奋的消息!”

《大公报》:“谁也能说出昨天九龙坡飞机场迎接毛泽东是一种新的体验,没有口号,没有鲜花,没有仪仗队,几百个爱好民主自由的人士却都知道这是维系中国目前及未来历史和人民幸福的一个喜讯。”

成都《华西晚报》:“毛泽东到了重庆,并且开始了国共两党领袖的直接谈判。对于中国人民,这是一个比之日本突然宣布无条件投降更使人欣喜的消息”。“毛泽东重庆之行,将可能成为中国近代史上划时代的大事件”。

《大公报》:“蒋毛两先生于昨晚重新握手,他们两位一定有无限的感慨。他们两位的会面,关系目前与今后的国运极其远大,自今日起,一定有一串的商谈。”

1945年8月15日,日本宣布投降,抗战终于结束,这一时间点是中国历史一个重要的转折点,当时中国人民在精神和心态上是非常复杂的。抗战胜利固然带来喜悦,重庆等地也都有盛大的庆祝活动。但喜悦过后,立即面临国家重建的艰巨任务,尤其是因联合抗日而合作的国共两党和军队还能否继续合作?在经历八年艰苦战乱后,人民能否享有和平的社会生活?这些都与中国的不同政治势力和每一个国民有切身利害关系。这就使公众对国共谈判具有强烈的期待,也具有广泛的关注和参与的热情。

从心理角度考量,抗战时期支持国家和国民精神的支柱和目标——“抗日救亡”大业,在带有一定突然性的胜利到来之后,如释重负的同时,显然会有一种失重的瞬间和一个调整过渡期。也就是说要找到一个支持国家和凝聚大众的新的目标来替代抗战胜利留下的目标真空和心理失重。在当时,国共谈判与和平建国,就是这一新的目标和希望所在。

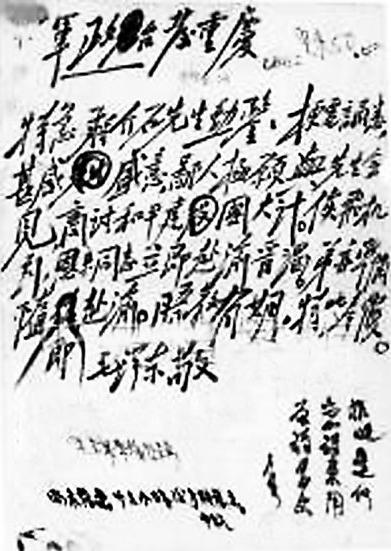

毛泽东对蒋介石第三次邀请赴重庆谈判的复电原稿

毛泽东是否赴重庆,和谈能否进行,成为国家之重大悬念

1945年8月14日,蒋介石就给毛泽东发了一份邀请电函,邀请毛泽东赴重庆谈判。电文略显夸张地使用了“万急”字样,并表示“临电不胜迫切悬盼之至”的急迫心情。实际上,蒋介石主要目的并非真心希望毛泽东赴重庆谈判,而是摆出姿态,掌握政治话语权。

重庆谈判是由蒋介石首先发起的,一开始主动权确实在国民党政权一边。蒋介石给毛泽东的第一份电报“特请先生克日惠临陪都”,毛泽东回以“朱总司令本日午有一电给你,陈述敝方意见,待你表示意见后,我将考虑和你会见的问题”。朱总司令电文提出的是受降程序未明问题。蒋介石立即抓住机会,对中共实施攻击,以受降办法系盟军总部规定,“自未便以朱总司令之一电破坏我对盟军共同之信守”,进而指责“朱总司令对于执行命令,往往未能贯彻,然事关对内妨碍尤小,今于盟军所已规定者亦倡异议,则对我国家与军人之人格将置于何地”。并再次要求毛泽东亲赴重庆谈判。中共回以“先派周恩来同志前来进谒”,但蒋介石仍坚持“惟目前各种重要问题,均待与先生面商,时机迫切,仍盼先生能与恩来先生惠然偕临,则重要问题,方得迅速解决,国家前途实利赖之”。

在中共还未作出毛泽东赴重庆谈判的决定之前,确实处被动地位,只能在国共双方层面交涉,而蒋介石是以国家和人民利益立意,声言毛泽东赴重庆谈判“事关国家大计,幸勿吝驾”;并慷慨陈词,称“抗战八年,全国同胞在水深火热之中,一旦解放,必须有以安辑之而鼓舞之,未可蹉跎延误。大战方告终结,内争不容再有。深望足下体念国家之艰危,悯怀人民之疾苦,共同戮力,从事建设。如何以建国之功收抗战之果,甚有赖于先生惠然一行,共定大计,则受益拜惠,岂仅个人而已哉!”

面对蒋介石咄咄逼人的攻势,中共复蒋介石第二电也只是“兹为团结大计,特先派周恩来同志前来进谒,希予接洽,为恳”。当时国际国内舆论对中共也不利。对蒋介石的第二封电报,《大公报》社论的评价是“蔼然诚坦,溢于言表。蒋主席这几句话,言简意诚,不须我们多作解释。我们相信全国同胞的心情,都与蒋主席相同,殷切盼望毛先生不吝此一行,以定国家之大计。”《纽约时报》社论《中国共产党》一文,也称中国共产党不愿参加合作。国民政府发言人张群甚至直指中国共产党为“国民之公敌”。

面对国民党的舆论压力,《新华日报》8月24日发表署名“莫一尘”的文章《解决问题的关键》,文中说民主改革等问题不解决,“一切谈判都将是空的,毛先生出来也没有用。因为政府当局是否肯实行民主,不决定于毛先生,如果政府当局肯真正实行民主,(注意,不是空口说白话的假民主!)那么,即使毛先生不出来,问题也一样可以解决”。文章批评强调毛泽东一定要亲赴重庆“显然蓄着一个很大的阴谋”,并以政治犯遭关押,政党无合法地位和特务横行暗示毛泽东赴重庆不安全。

延安内部也为毛泽东的安全和健康担心,反对毛泽东赴重庆。一些解放区领导人甚至向党中央发电报,建议毛泽东不要去重庆;重庆八路军办事处的工作人员也担心毛泽东到重庆谈判的安全问题。

国民党方面普遍预计毛泽东不会亲赴重庆,故《中央日报》定下的宣传方针是“假戏真做”。在蒋介石的邀请电发出后,双方反而剑拔弩张,相互指责。毛泽东是否赴重庆,和谈能否进行,成为一大悬念。国民参政会参政员褚辅成致蒋介石电要求蒋“再电毛泽东劝驾,窃恐未必肯来”。

“毛泽东重庆之行,将可能成为中国近代史上划时代的大事件”,“历史家必将大书而特书!”

在充满悬念的期待中,1945年8月28日,毛泽东率领中国共产党代表团从延安飞抵重庆。这一消息震撼重庆全城,引发新闻界和公众的极大热情,立即产生了轰动效应。

据当时在《大公报》工作的王淮冰回忆,毛泽东到了重庆,“山城的人们还在争论着毛主席会不会来”。在王淮冰到机场完成采访毛泽东飞抵重庆的任务回到城里,听到同事金仲华和刘尊棋两位国际问题专家还在争论毛泽东会不会到重庆的问题。

《新华日报》这样报道:“八月间充满了伟大的日子,伟大的新闻。本报发表了毛泽东同志来渝的消息,重庆市民间是如何的激动,如何的洋溢着喜悦啊!本报门市部挤满打听消息的热心的读者”。而在机场,“人们在酷热中等候了两个钟头,但是每个人都遮掩不住由衷而发的喜色”。“机门才开,就是一片鼓掌的声音。最前列就排齐几十位摄影记者的阵势”。“摄影竞赛继续了二十分钟之久,赫尔利大使对毛主席说:‘好莱坞’!”“美国记者们像打仗似的,拼着全力来捕捉这一镜头”。这是好莱坞影片里习见的情景。

《大公报》记者子冈写道:“人们不少有接飞机的经验,然而谁也能说出昨天九龙坡飞机场迎接毛泽东是一种新的体验,没有口号,没有鲜花,没有仪仗队,几百个爱好民主自由的人士却都知道这是维系中国目前及未来历史和人民幸福的一个喜讯。”

“第一个出现在飞机门口的是周恩来,他的在渝朋友们鼓起掌来。他还是穿那一套蓝的布制服,到毛泽东、赫尔利、张治中一齐出现的时候,掌声与欢笑声齐作,延安来了九个人。”

《大公报》记者注意到了毛泽东的几乎所有细节:“毛泽东先生,五十二岁,灰色通草帽,灰蓝色的中山装,蓄发,似乎与惯常见过的肖像相似,身材中上,衣服宽大得很”;“‘很感谢’,他几乎是用陕北口音说这三个字”;“他的手指被香烟烧得焦黄。当他大步走下扶梯的时候,我看到他的鞋底还是新的。无疑,这是他的新装”。

显然,毛泽东的一切对这位记者都是新鲜的,是她想知道,也是她的读者想知道的,所以如此不惜笔墨详细描述这位中共领袖。这一人性化的生动形象,对大众是有亲近感和感召力的。

而重庆的新闻传媒则直接采用了诸如《毛泽东先生来了!》《毛泽东到了重庆》《团结在望 国家之光——欣闻毛泽东先生抵达重庆》和《迎毛泽东同志来渝》这样的社论标题,对毛泽东到重庆的意义深切关注并大肆渲染。

毛泽东来到重庆,在社会上也激起了巨大的反响。《新华日报》上发表了读者胡其瑞等四人的来信说:“毛泽东先生应蒋主席的邀请,毅然来渝,使我们过去所听到的对中国共产党的一切诬词和误解,完全粉碎了。毛先生来渝,证明了中共为和平、团结与民主而奋斗的诚意和决心,这的确反映和代表了我们老百姓的要求。”

《大公报》将“毛泽东先生翩然到渝”与“日本投降,抗战胜利”,“中苏定约,结为盟好”并列为国家的喜事。成都《华西晚报》更直言“毛泽东到了重庆,并且开始了国共两党领袖的直接谈判。对于中国人民,这是一个比之日本突然宣布无条件投降更使人欣喜的消息”,并判断“毛泽东重庆之行,将可能成为中国近代史上划时代的大事件”。

而西安《秦风日报、工商日报联合版》社评,则将毛泽东飞抵重庆比喻为“好像在阴暗的天空中忽然放出来一道光明,不禁使人手舞足蹈,为国家的前途祝福!自日本投降后,这真是最令世人兴奋的消息!”并相信“这是‘新中国’的发轫,这是全世界和平的福音,建国大业可能因此而提前完成二十年,历史家必将大书而特书!”

爱国诗人柳亚子写诗称赞毛泽东赴重庆谈判是“弥天大勇”,这虽然带有诗歌夸张成分,但客观评价,毛泽东和中共做出的赴重庆谈判的决定是需要承担一定政治风险的,体现了毛泽东和中共的胆识和担当,符合社会各界的期盼,因而赢得强烈的反响。

|