抗戰英雄譜:忘身而戰【2】

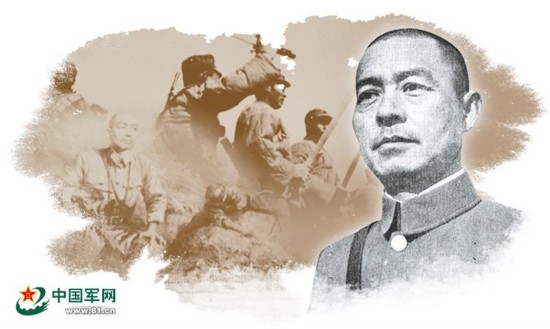

張自忠:一日不死,盡吾殺敵之責

漢江蜿蜒,流淌在秦嶺山脈南麓,滋養著沿江兩岸勤勞朴實的人們。這滔滔不絕的江水,也傳唱著抗日名將張自忠的英名。

75年前,當日本侵略者的鐵蹄侵犯這片土地時,身為國民革命軍陸軍第33集團軍總司令的張自忠,帶領部隊迎著敵人的炮火誓死抵抗,直至為國捐軀。

75年后,在張自忠將軍的殉難地——湖北宜城的十裡長山,一座紀念園正式向公眾開放,這裡已經成為全國愛國主義教育基地。

烈日當空,矗立在山腳的紀念碑顯得格外庄嚴。輕撫紀念碑,憑欄遠眺,張自忠將軍為國家、為民族舍生取義的偉岸形象,感染著每一個人。

“祖父殉國時,我尚未出生,但多年來在閱讀史料和尋訪當年親歷者的過程中,祖父在我心中的形象越來越清晰。”紀念園開放時,張自忠將軍的嫡孫張慶成,特意前來掃墓。他告訴我們,75年過去了,祖父在他心中的印記,從未淡卻。

這一印記,同樣也銘刻在中華民族的歷史記憶裡。

追尋張自忠將軍戰斗的足跡,記者來到位於山東臨清的張自忠紀念館,一個關於“大刀向鬼子們的頭上砍去”的戰斗展區,讓人熱血澎湃——

1933年3月4日,承德失陷,張自忠被任命為喜峰口第29軍前線總指揮。3月9日,日軍先頭部隊攻佔喜峰口東北制高點孟子嶺,張自忠部陷於被動境地。3月11日,張自忠派出數百名擅長刀術和近身肉搏的士兵組成大刀隊,在當地老百姓的帶領下,沿山間小道繞至敵人后營,打得日軍措手不及。

“方今寇益深矣,國益危矣,吾輩軍人責亦重矣。吾一日不死,必盡吾一日殺敵之責﹔敵一日不去,吾必以忠貞至死而止。”張慶成念著祖父抗戰期間寫給家人的一封信大聲說道,“祖父隻要上戰場,必定身先士卒,奮勇殺敵。”

“祖父每次出去打仗之前,都會寫一封遺書。1940年5月,在十裡長山的那場戰斗中,他留下了最后一封遺書。”張慶成拿出自己翻拍的信件,聲音有些哽咽地讀道,“國家到了如此地步,除我等為其死,毫無其他辦法。更相信,隻要我等能本此決心,我們國家及我五千年歷史之民族,決不至亡於區區三島倭奴之手。為國家民族死之決心,海不清,石不爛,決不半點改變。”

1940年5月16日,十裡長山到處是槍炮聲,整個陣地都籠罩在火海之中。日軍集中五六千人的兵力、30余門大炮、數十架飛機向張自忠鎮守的陣地發動猛烈攻擊,而張自忠手中可戰之兵僅1500余人。張自忠嚴令:“死守陣地,子彈沒有了,用手榴彈炸,用刺刀刺,用大刀砍,用石頭投,用拳打腳踢,最后用牙咬,堅決與敵人拼個你死我活!”

“當時大家都勸祖父突圍,他卻說,‘我奉命追擊敵人,絕不能自己退卻!’到下午兩點半以后,南面的一個山頭被敵人攻陷。此時已經有傷在身的祖父怒吼一聲,躍過土坡沖上前去,誰也拉不住。敵人的機槍不停地射擊,戰況慘烈萬分,祖父身上多處中彈。彌留之際,他告誡身邊的將士,‘我力戰而死,自問對國家、對民族、對長官可告無愧,良心平安。’”談及當年祖父壯烈殉國的場景,張慶成淚如雨下。

“張自忠將軍身上所體現的,是中華民族偉大的抗戰精神。”臨清市張自忠紀念館講解員齊觀鳳介紹說,張自忠將軍在南瓜店犧牲后,延安舉行了隆重的追悼大會,毛澤東同志親筆為他題寫“盡忠報國”的挽聯。

駐足張自忠紀念館大廳,凝視著“盡忠報國”的碑文,一股敬佩之情油然而生。張自忠將軍在抗日戰場上做到了“武官不惜死”,他的滿腔熱血忠勇,早已在國人心中鑄就了一座屹立不倒的豐碑。

時光流轉,張自忠將軍的精神長存。時至今日,北京、天津、武漢等城市,都建有張自忠路,以此表達著對英烈的尊崇與紀念。

(解放軍報記者 扶滿 通訊員 谷延飛、閆榮琦)

|  |