新中国成立初期中南区和华东区保存富农经济政策执行差异解析

〔摘要〕新中国成立初期,中共中央制定了土地改革中保存富农经济的政策。在实际执行保存富农经济的政策过程中,地方各大区之间却存在较大差异。中南区和华东区作为两个典型地区,因地方调查情况、领导人思想倾向和基层干部群众经历不同,在执行政策结果上出现较大差异。中南区对富农经济的打击相对严重,华东区的富农经济则保存较好,这对当时和以后的经济发展产生了不同影响。

彻底废除封建土地制度,是实现新民主主义建国纲领的重要任务。按照《共同纲领》的规定,在尚未实行土地改革的地区,必须发动农民群众有步骤地实现耕者有其田,将地主土地所有制改变为农民土地所有制。新中国成立后,拥有3亿多人口的广大新解放区尚未实行土地改革。为顺利推进新区土改,中共中央在总结自身经验和苏联富农政策教训的基础上,制定了经济上保存、政治上中立富农的政策。各大区在执行保存富农经济政策的过程中,由于地区情况的具体差异、地方领导人思想认识差异和群众基础不同,执行保存富农经济政策的效果亦存在一定差异。近年来学术界已明确肯定了保存富农经济政策所取得的良好效果,并意识到各地执行期间存在的较大差异,但没有结合各大区情况进行具体分析。本文依据大量地方档案史料,以中南区和华东区两个典型地区为例,考察这两个地区保存富农经济的执行情况,并分析执行结果出现差异的原因和影响。

一、中南区的调查和保存富农政策执行情况

中南地区,按当时行政区划包括河南、湖北、湖南、江西、广东、广西六个省及广州、武汉两市,约有农业人口1.53亿人。中南地区农村的情况比较复杂,土改任务特别繁重。新土地改革法颁布时,除很少部分是老区外,大部分都是刚解放不久的新区。总的来说,封建土地所有制仍在农村占据主导地位。这种不合理的土地制度,虽然在第一次和第二次国内革命战争期间的一些根据地受到削弱,但随着革命的失败和地主阶级的反攻倒算,很快又得到了恢复和加强。

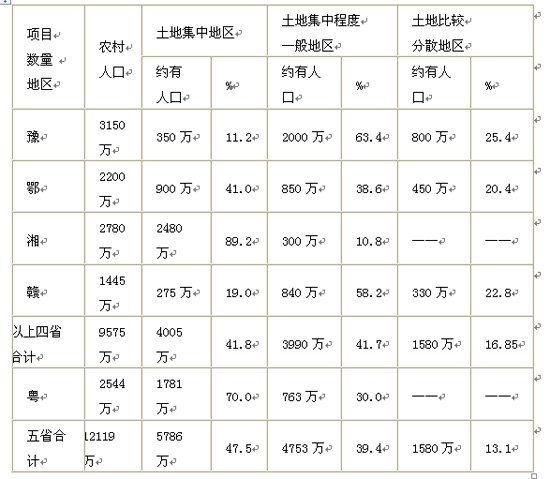

新中国成立初期,为了解中南区各地的实际情况,中南军政委员会和各省市首先展开了对各地实际情况的调查。根据调查中土地集中程度的不同,中南地区的农村可以划分成三种不同类型。表1集中反映了中南地区五省土地集中程度的分布情况:

资料来源:中南军政委员会土地改革委员会:《中南区五省农村阶级关系与特殊土地问题资料》(1950年5月20日),湖北省档案馆,档案号ZVB-61。

|