1940 年3 月,任弼時結束中共駐共產國際代表團團長任期,回國參加中共中央書記處工作。次年8 月,他成為中共中央秘書長。胡喬木對此曾有過一個評論:“任弼時當秘書長,一是因為資歷老,二是因為他是二方面軍領導人,三是他從共產國際回來的。這裡有一些微妙關系,其他的人起不了他當時起的作用。”胡喬木在這裡說得是很中肯的。任弼時在黨內的經歷異常豐富而又全面,在黨中央領導人中也是比較突出的,所以才會有“微妙”之論。

任弼時“資歷老”和他與共產國際的淵源密切相關。這兩點都離不開他在莫斯科東方大學三年的留學經歷。1921 年8 月至1924 年7 月,任弼時在莫斯科東方大學中國班學習,是東方大學第一批學員。他的同窗有劉少奇、羅亦農、蕭勁光、曹靖華、彭述之、蔣光慈、汪壽華等,共36 人。在他們中間,任弼時和劉少奇后來都成為中共第一代中央領導集體重要成員,其他人中也走出了許多政治名人、作家、翻譯家。東方大學的經歷都是他們青少年時期的精彩篇章。至少從政治名人來看,任弼時恐怕是從此段經歷中得益最多的一位(劉少奇僅在莫斯科待了8 個月就奉調回國了)。本文依據已披露的不多的史料,嘗試大致勾勒任弼時在東方大學的所學所得,以及后來與之相關的一些人生軌跡。

留學東方大學的緣由

任弼時等人留學東方大學,是“五四”前后中國青年留學大潮中的一部分。在當時的大批有志貧寒青年中,可稱為潮流的留學活動,最初是赴法勤工儉學。比任弼時年長11 歲的湖南同鄉毛澤東,當時已是湖南學生運動的翹楚,他和他所領導的新民學會決心“改造世界”,崇尚“大留學”。他本來也擬赴法,並四處奔走組織,成功送走包括李富春、蔡和森等在內的幾批優秀的湖南青年,但他本人卻選擇了留下,其中一個原因是他的留學興趣點轉移到了列寧領導下的蘇俄。

十月革命后不久的1919 年至1920 年,蘇俄政府兩次發表對華宣言,宣布廢除沙俄時期一切不平等條約和在中國的一切特權,在中國引起強烈反響。很多人對蘇俄產生了了解和效仿的興趣。各地相繼出現研究俄羅斯的團體。1920 年8 月21 日,毛澤東、彭璜、姜濟寰、何叔衡、賀民范、方維夏等發起組織的湖南俄羅斯研究會正式成立,毛澤東被推舉為書記干事。該會宣稱“以研究俄羅斯一切事情為宗旨”,會務有三:“一,研究所得后,發行俄羅斯叢刊﹔二,派人赴俄實地調查﹔三,提倡留俄勤工儉學。” 由於傾注全副精力於國內實際革命活動,毛澤東再一次選擇留在國內,但在他的努力下又促成了一批青年赴蘇俄留學,其中就包括任弼時。

1920 年夏,16 歲的任弼時臨近中學畢業。他的同窗蕭勁光回憶他們當時的思想狀態時說:“青年人總是有理想的,我們不願在內憂外患的國度裡,做任人宰割的牛馬,做一個僅僅為了謀生而活著的人,而想尋找我們理想中的最好的出路。”當時,“我們所向往的是效仿前幾批留法勤工儉學的學生,到國外去見見世面,一邊工作,一邊求學,以尋找救國救民的道路,來改造這不平等的社會”。可惜當時赴法勤工儉學已經不再派了,隻能另尋出路。當任弼時和蕭勁光聽說有個俄羅斯研究會正在籌備時,心中的愁悶一掃而空。二人“躺在宿舍的床上,輾轉反側,興奮地睡不著。去不去?還有幾個月就要畢業了,文憑還要不要?商量來商量去,兩人都橫下一條心,去!文憑不要了”。於是由船山中學校長賀民范介紹,他們加入了正在籌建中的俄羅斯研究會。當年秋天,在毛澤東等人主持下,經反復研究,最后選定任弼時、蕭勁光等六人,赴上海外國語學社作留俄學習准備。另一位湖南人劉少奇有過與任弼時相似的經歷。他起初也是計劃赴法留學。1920 年夏,他從保定育德中學附設的留法高等工藝預備班畢業后,因籌措不到赴法費用,隻得返回長沙。同年10 月,劉少奇經賀民范介紹赴上海。

上海外國語學社實際上是中國共產黨成立之前的一個重要活動據點。共產國際遠東局代表吳廷康來華后,與李大釗、陳獨秀商談籌建共產黨的同時,在知識界開展馬克思列寧主義研究活動,准備選派一批青年去蘇俄留學。1920 年8 月,在上海的共產黨早期組織成立后,開辦了這個外國語學社,主要教授俄語。8 月22 日,在上海的共產黨早期組織決定在學員中正式建立上海社會主義青年團,由共產黨早期組織成員俞秀鬆主持團的工作。20 多名學員被吸收為第一批團員,包括任弼時、羅亦農、蕭勁光、任作民、王一飛、卜士奇、彭述之等。1921 年4 月,經共產黨早期組織與蘇俄方面聯絡和安排,決定分批派學員去莫斯科學習。

這一批得風氣之先的以湖南籍為多的先進青年,原本打算如赴法的青年們那樣半工半讀,歷史卻給了他們更好的機遇。1921 年2 月,根據當時的國際革命形勢,俄共(布)中央決定成立一所“專為東方殖民地國家、地區和勞動者共產黨以及蘇俄境內東部地區少數民族培訓政工干部”的高等院校,直屬教育人民委員部,這就是設在莫斯科的東方勞動者共產主義大學,簡稱莫斯科東方大學(以下簡稱“東大”),由斯大林任名譽校長。其國內部招收蘇俄境內東方各少數民族學生﹔國際部則專門培訓東方各國學員,下設中國班、日本班、朝鮮班、蒙古班、越南班、印度班等。東方大學是蘇俄乃至蘇聯最早一批高級黨校之一,是一所政治大學,專事為東方各國共產黨培訓政治干部,它不僅不收學費,而且包食宿,還提供各種各樣從事政治活動的機會。相反,當時歐洲失業嚴重,多數赴法勤工儉學的學生不僅難以進入各種專業技術學校,甚至連生活都越來越困難。

1921年1月,任弼時(前排右1)赴蘇俄留學前與鄉親合影

蕭勁光回憶說:“那時‘俄國’是希望和光明的象征,對我們的吸引力太大了。推翻了舊世界,建立了工農政府,沒有剝削、沒有壓迫⋯⋯這些在書本中、課堂上讀到、聽到的嶄新世界,就要展現在我們面前。一想到這些,我們都抑制不住內心的興奮。” 1921 年5 月中旬,經在上海的共產黨早期組織和吳廷康介紹,第一批學員乘日本郵輪從上海取道日本長崎到海參崴赴蘇俄留學。同任弼時一批赴俄的還有劉少奇、蕭勁光、任作民、任岳、彭述之、羅亦農、卜士奇、蔣光慈等,湖南人佔了一半。臨行前任弼時在給父親任思度的信中說:“人生原出謀幸福,冒險奮勇男兒事。況現今社會存亡生死,亦全賴我輩青年,將來造成大福世界,同天共樂,此亦我輩青年人的希望和責任,達此便算成功。”

這一批36 名學員經過近三個月的艱險旅程,於8 月抵達莫斯科,成為中國留蘇學生中的“先驅”。三年后東方大學的規模已僅次於當時蘇俄最大的政治大學斯維爾德洛夫大學,中國班學員達到100 多人,其中不少人是從歐洲轉赴而來。四年后,另一所著名的政治大學莫斯科中山大學才在國共合作大潮中成立。

入學伊始, 蘇俄方面為了他們今后回國革命時的安全起見, 給他們每人都取了俄文名字, 任弼時叫“ 布林斯基”(Брийский)。“任弼時”這個名字也是從這時取代他的本名任培國的。

在東方大學的學習及與共產國際、蘇俄的接觸

進入東方大學,最重要的當然是按照蘇俄方面的安排,進行課程學習。蘇方為了培訓中共留學生,不惜在當時國內經濟相當困難的情況下投入巨大的人、財、物力,匯聚了大批優秀師資,這固然是無產階級國際主義精神的體現,同時也是希望對中共黨團員骨干進行培訓和塑造,使其接受並信仰蘇俄式革命理論和經驗,待其回國並成為中共的領導階層后,將留學期間所受的影響發揮出來,使中國革命未來的道路能夠按照蘇俄的設計來發展。而研究蘇俄、學習蘇俄,為將來回國以蘇俄式道路從事中國革命做准備,也正是任弼時等赴蘇俄留學的明確目的:當時的中國革命,隻有蘇俄經驗可以借鑒。

1922 年3 月5 日,根據當時黨團組織的要求,旅俄青年團團員們都填寫了一個情況調查表。從任弼時填寫的這張表上的一些內容,大致可以看出他初入東大時的所求所想。如:來俄時的目的:實際考察勞農俄國,觀念明確,回國做相當的革命運動﹔政治經濟和俄文學得怎樣以及有何心得:政治經濟,從前可是不明白的,現在覺明白了一個大概,算是才有進步,俄文也算有進步﹔現在想做什麼,什麼目的:現在是想求點革命的工具,使自己的觀念明白,將來少要做點運動﹔打算什麼時候回國,回國后,在什麼地方活動,干什麼事情:回國問題,隻看工作之急緩,不過自己的工具,還覺不足供用,若是回國,沒有相當可以運動的機會的工作,少也要到工廠去做點工人運動的工作——上海或湖南。若是有機會還能多求點應用的工具,我很願意。

基於其培訓政治干部的宗旨,東大的課程偏重於政治理論教育尤其是蘇俄革命與建設的理論和實踐,開設的課程包括:聯共(布)黨史、國際共運史、俄語和一門西方語言、相關國家的革命運動史、東方革命運動史、西方革命運動史、社會發展史、哲學、政治經濟學、經濟地理、列寧主義理論等等,其中聯共(布)黨史和列寧主義理論是最為重要的課程。東方革命史課程曾由其第二任校長舒米亞茨基主講,可見其重視程度。

的確,在當時的國際共運中心“紅都”莫斯科,他們擁有的是得天獨厚的學習環境和條件。他們不僅系統地閱讀和學習了馬克思列寧主義著作,更重要的是大大擴展了觀察和思考的政治視野。1921 年7 月9 日任弼時等一行人抵達莫斯科時,適逢共產國際三大召開。他們被安排與會議代表同住一旅館,並作為東方民族代表輪流列席大會。正是在這次大會上,列寧被選為名譽主席,並做了關於俄共(布)的策略的報告。列寧的演講為這些初到莫斯科的中國青年上了令人難忘的第一堂政治課。

任弼時抓住難得的機會,如飢似渴地學習。尤其是學校的課程全部用俄語教學,在多數學員俄語不過關的情況下,他迅速練成一口流利的俄語,形成諸多學習和鍛煉優勢。據回憶,當時任弼時年紀最小,身體也差,經常患感冒,但他學習非常努力,俄文的水平提高很快。同志們問他有什麼經驗時,他腼腆地回答說:沒什麼,聽不懂的多聽聽,記不住的多念念,自然就會了。學校曾聘請瞿秋白和李宗武來當中國班的課堂翻譯兼助教。1922 年12 月21 日,因瞿秋白回國,中國班西方革命運動史課堂翻譯就由任弼時接替了。

不久,任弼時有機會又一次參加國際會議。1922 年1 月21 日至2 月2 日,針對西方國家的“太平洋會議”,遠東各國共產黨及民族革命團體第一次代表大會(簡稱“遠東會議”) 召開。中國代表團44 人, 團長是中共代表張國燾。瞿秋白、俞秀鬆、任弼時、王盡美、鄧恩銘、高君宇、林育南、張太雷、羅亦農、蕭勁光等分別以共產黨和青年團的代表身份參加﹔ 國民黨的代表為張秋白。當時任弼時還不滿18 歲。兩年后的1924 年5 月,李大釗率領中共代表團到莫斯科出席共產國際五大,任弼時等11 人開始參加中共代表團的工作,並出席了共產國際五大。7 月15 日— 25 日,青年共產國際四大在莫斯科舉行,任弼時和卜士奇、王一飛、彭澤湘代表中國社會主義青年團出席。除團長卜士奇由國內派出外,任弼時等3 人都是東大學員。在這些國際會議上以及平時接待國內來訪者的活動中,任弼時運用他對環境的熟悉和語言優勢,為從國內來的中共高級領導人與共產國際執委會等的交流服務,與這兩方面的很多“大人物”都建立起很好的“人脈”。

1922 年1 月,任弼時參加共產國際在莫斯科召開的遠東各國共產黨及民主革命團體第一次代表大會,圖為大會一角

在莫斯科, 離世界革命領袖列寧很近,這是當時任弼時等世界觀正在形成中的青年堅定革命信念的精神動力之一。1924 年1 月21 日,列寧逝世,莫斯科頓時陷入悲痛之中,東大也舉行了追悼大會。任弼時立即繪制列寧遺像一幅,懸挂在中國班裡以示悼念。一連數日,莫斯科各界代表紛紛赴全蘇工會大廈向列寧遺體告別。東大學生也集體前往,但在進入大廳前需要冒著嚴寒排長隊久久等候。任弼時平時學習用功,俄語又好,與蘇俄同學交往相對較多,同時他又擔任中國班團支部執行委員,與東大黨支部局的同志很熟悉。1 月25 日凌晨,一位蘇俄同學悄悄叫上任弼時,加入東方大學支部局代表的隊伍,提前“看列寧去”。任弼時拉上蕭三(曾是任弼時在長沙讀小學時的老師,從歐洲轉來東大)一起去了。

而此行更重要的是,瞻仰完列寧遺容后,他們又被安排代表東方民族為列寧榮譽守靈五分鐘。參加護靈的人分若干批,每批四人,分別站在距列寧遺體周圍六七米遠的四角。蕭三清楚地記得,他站在列寧的右腳方向,任弼時站在列寧的右肩方向。他回憶當時的心情時說:“在明亮的燈光之下,我覺得他栩栩如生,正所謂雖死猶生。在短短的五分鐘之內,我的感想千千萬萬。”“我略低著頭,眼睛直望著安靜睡著的列寧,直到護靈的最后一秒鐘。”任弼時和蕭三是為列寧守靈的為數極少的中國人,這個特殊的經歷在任弼時年輕的心中造成的震蕩是難以磨滅的,更堅定了他對黨的事業的忠誠。數月后,任弼時奉命回國,臨行前特意去拜謁了列寧墓,發誓為列寧的事業而永遠奮斗。

在中共旅莫支部的鍛煉

除了參加東方大學所安排的課程外,中國班的學員還有自己的組織和活動。這就是中共旅莫支部的活動。

東大中國班起初並無黨組織,但有團組織,稱為“旅俄青年共產團”。先后擔任支部書記的是羅亦農、王一飛、華林和彭述之,任弼時擔任執行委員。1921 年7 月中共一大在國內召開后,旅莫團員分批轉入共產黨。劉少奇、卜士奇、羅亦農等是最早轉黨的,當時旅莫中共黨組織稱為“旅莫小組”或“旅莫組”,“推羅覺(即羅亦農)為主席”,並由大家輪流擔任黨團員大會的主席。

任弼時是在1922 年冬的一次中共旅莫組會議上轉為中共正式黨員的,這次會議正好陳獨秀也參加了。這年11 月5 日至12 月5 日,共產國際四大在莫斯科召開,中共中央局執行委員會委員長陳獨秀率中共代表團來莫參會。12月7 日,他來東方大學看望留學生,並列席了會議,討論通過王一飛、彭述之、任弼時3 人轉為中共正式黨員,蔣光赤(蔣光慈)、秦抱朴等為候補黨員。

此時,由於一戰后歐洲形勢惡劣,前幾年大批赴法勤工儉學的中國青年們學習和生活處境都十分困難,留學蘇俄顯得更有吸引力。更鑒於蘇俄經驗對於中國革命的指導意義,中共中央決定抽調和安排中共旅歐支部成員轉而赴俄。1923 年4 月的一天,任弼時同王一飛等到莫斯科火車站迎來了由趙世炎帶隊的中共旅歐支部派來的第一批12 人。其中陳延年、陳喬年是法共黨員,熊雄、王圭是德共黨員。這裡還有一個插曲:蕭三是1920 年5 月赴法的,1922年春任弼時致信蕭三,向他介紹東方大學的情況及俄國十月革命后的社會狀況,問蕭三“有無意思前往蘇俄一游”。蕭三幾經周折,於當年底隻身輾轉來到莫斯科東方大學,比趙世炎他們早了幾個月。

1923 年4 月,任弼時(左1)與羅亦農(左2)、張國燾(左4)、劉仁靜(左5)等在莫斯科

1923 年4 月28日,中共旅莫支部正式成立。原旅歐支部的黨員轉入旅莫支部。至此,中共旅莫支部有正式黨員和候補黨員總計23 人。經選舉,由羅亦農、彭述之、趙世炎3 人組成支部委員會,羅亦農為書記。

從莫斯科東方大學旅莫組到旅莫支部,均將訓練職業革命家作為宗旨,宣稱:“共產黨員,除了革命,別無職業——我們是職業的革命家。”為了成為合格的職業革命家,東大中國班的黨團員除了學習蘇俄安排的課程外,最重要的工作就是黨團員的思想訓練。在旅莫支部成立大會上,羅亦農提出黨內對個人主義極不負責任等問題的監督,應給團組織做表率。他建議黨員分成3 個小組,互相監督,遇到不對,即報告書記或用其他方法糾正,每月必須開一次批評會。羅亦農的提議得到全體贊同,並討論形成決議案,指出:“我們來此是研究共產主義,養成自己為真正的共產主義者,去替中國的無產階級服務”,“我們本是由經濟落后的國度而來,自然一定要受到這經濟落后所產生出來的惡劣影響,如天然的無政府主義、小資產階級的知識心理、個人主義、自由主義等”,對此“必須加以嚴格的糾正,即須以集體主義去糾正個人主義和無政府主義,以規律主義去糾正自由主義和知識階級的心理”。要求每個黨員必須作為“共產黨這部機器之一部分”,絕不能存在勉強的態度和妨礙這部機器工作的行為﹔強調“團體的工作是我們唯一的工作”。在紀律方面,強調“始終要絕對的維持團體在行動上的一致”,“反對鐵的紀律即是消極的幫助有產階級來破壞無產階級的革命組織”。支部對“集體化”作了十分嚴苛的規定,指出“生活和意志要絕對的團體化、群眾化,絕對無個人生活和個人自由意志之可言”,而監督和批評則是“達到培養我們成為鐵一般似的共產黨黨員的手段”。這樣,支部將所有黨員編成幾個小組,每組四五個人,每周開一至兩次會,進行批評和自我批評。

旅莫支部還十分重視黨團員的馬克思主義理論的學習和研究。1923 年5 月7 日召開中共旅莫支部臨時大會,任弼時擔任大會書記。會議討論通過的《旅莫黨團訓練具體方案》對黨團員的思想、組織、紀律方面做出了嚴格的規定。會議還重點研究了“關於黨員的研究范圍及供國內本黨機關報的材料方面”的問題。內容包括:唯物史觀、經濟學、工農運動史、各種社會主義派別、殖民地問題、無產階級之藝術及青年、婦女、軍事、宗教問題以及各國革命現狀等。會議要求每個成員選擇兩個專題,寫出文章供《新青年》及其他刊物發表。任弼時在支部活動中是十分積極的。如在一張保存至今的旅莫組會議記錄中,還留著他的一項被採納的提議:“研究內容增添少年運動一項﹔黨支部負責青年團工作的執行委員應加入團支部執行委員會。”

作為中國共產黨首批赴蘇取經的一批青年精英,中共中央對東大學生倍加珍視。與國內同志相比,他們在對馬列理論、無產階級政黨建設經驗的學習等方面有很大優勢,因此在很多問題上十分看重他們的意見。例如,1922年12 月18 日的旅莫組會議,不僅學習和討論了陳獨秀帶來的中共二大通過的黨章,還就黨章第二條、第三條提出了具體意見。黨章第二條關於入黨手續,隻規定了報批單位而無候補期,介紹人也無具體限制。旅莫組討論結果認為:“黨員入黨時,須有三月以上之入黨黨員二人介紹於地方執行委員會,經地方執行委員會承認即為正式黨員,但知識階級等,須經相當候補期。”黨章第三條規定“凡經中央執行委員會直接承認者,或已經加入第三國際所承認之各國共產黨者,均得為本黨黨員”。旅莫組討論時,一致建議上述兩類黨員,也要“經某機關審定”才得為本黨正式黨員。如上兩條意見在他們向黨中央報告后均得到相當重視,並被採納。在中國共產黨第三次全國代表大會通過的中國共產黨第一次修正章程中,第一章黨員第二條改為“黨員入黨時,須有正式入黨半年以上之黨員二人之介紹”,“候補期勞動者三個月,非勞動者六個月,但地方委員會得酌量情形伸縮之”。第三條則改為:“凡經中央執行委員會直接承認之黨員,當通告該黨員所在地之地方委員會,亦須經過候補期﹔凡已加入第三國際所承認之各國共產黨者,經中央審查后,得為本黨正式黨員。”這兩條規定成為整個大革命時期我黨組織建設中的基本原則。

為了使大家盡量熟悉和了解國內革命實際,旅莫支部像這樣對國內形勢及國內文件的學習和討論是很多的。為了方便學習和集體研討,他們將全體黨員分為黨章、黨的策略和農民問題3 個專題研究組,每周討論一次,最后由大會討論。任弼時參加黨章和黨的策略兩組。他們與國內的通信往來也十分密切。雖然遠離祖國,但他們心系故土,期待著學到一身扎實本領,回國投入實際工作。

在國共合作的高潮中回國效力

在蘇俄艱苦而愉快的學習中,任弼時在學識上和政治上逐漸成長。他在一封家信中寫道:“我在莫身體如常,學識亦稍有進步。”但他仍然思念故鄉:“鮮紅的野花,活潑的飛鳥,何等的有趣!”“遠隔異土,不能與你們共享這種幽樂!但我不惜!因為以后我們共享的日子還多⋯⋯” 1924 年初國民黨一大召開,國共合作正式開始后,國共兩黨均感干部奇缺。在莫斯科已經受訓兩年多的東大學生更是一批寶貝,他們回歸故土,投身於火熱的實際革命工作、施展才華和抱負的時間也日益臨近了。

在莫斯科東方大學中國班的歷史中,還有一件事少有人提及,就是接待蔣介石訪蘇。1923 年秋,國內革命形勢日益高漲,國共合作的局面初步形成。1923 年9 月2 日,蔣介石率“孫逸仙博士代表團”到達莫斯科,和蘇聯商談關於援助國民黨和建立黃埔軍校事宜。除“全權代表”蔣介石外,隨行的還有沈玄廬和張太雷。東大中國班全體學員為他們舉辦了歡迎會,蔣介石發表演講。10 月10日,蔣介石在住地宴請全體中國學生,歡迎中共黨員和團員參加國民黨。東大學生蔣光慈的印象是,此時的蔣介石“說起話來是非常革命的,比誰都左”,這也是國共合作初期局面的真實寫照。

1924 年1 月24 日,旅莫支部召開黨團員大會,由任弼時擔任主席,熱烈討論國共合作的聯合戰線問題。26 日支部又舉行常會繼續討論。會議決定按國內的指示,暑假后派一批在東方大學學習時間較長而有工作能力的黨員回國工作,包括羅亦農、趙世炎、任弼時等18 人。后與吳廷康商議,在2 月27 日的常會上減為15人。羅亦農、任弼時、王一飛等8 人暫時留在東方大學。共產國際和蘇俄方面希望這些學生再多停留些時間,使他們更多更深地接受蘇式革命的經驗和路徑,當然也更增進對蘇俄的親近感。

1924 年5 月20 日的旅莫支部大會,來莫參加共產國際五大的中共代表團成員張太雷也出席了。他告訴大家,國共合作的聯合戰線形成后,大批共產黨人參加了國民黨的工作,共產黨本身的組織和訓練工作,因人手不足,有所削弱,以致黨的刊物不能按期出版。於是決定加派陳延年、鄭超麟和任弼時等6 人回國。6 月25 日,第一批10 名學員啟程經海參崴回國。共產國際的兩個大會閉幕后,7 月23 日,任弼時等第二批學員隨同中共代表團啟程,於8 月回到上海,結束了在莫斯科東方大學三年的學習生活。

回國伊始,年方20 歲、身體並不強健的任弼時顯示出極大的工作熱情和出色的才干。起初他曾被安排去國共合作風雲際會的上海大學教授很熱門的俄語,而后很快投身於青年團的工作,首先主要是貫徹共產國際大會的精神,籌備召開中共四大和青年團的三大。當年9 月,任弼時就接受了三項任職:青年團上海區委委員、江浙皖區委委員、團中央宣傳部下設編輯部編輯員,負責向《中國青年》《平民之友》《團刊》三刊供稿。后又被指定為團中央的俄文翻譯。在團的三大后,任弼時擔任團中央組織部主任,1925 年5 月至1927 年11 月擔任團中央總書記。自1924年10 月18 日至11 月8 日僅20 天內,他便在《中國青年》等雜志上發表了《社會主義青年團是什麼》《蘇俄與青年》《列寧與十月革命》《蘇俄經濟政治狀況》等4 篇文章。據統計,截至1927 年1 月的兩年零三個月時間裡, 任弼時僅在《中國青年》一種雜志就一口氣發表了15 篇文章,在青年中影響很大。一些老一輩革命家日后回憶說: 我們是先讀到任弼時等人的文章, 接受了他們宣傳的思想, 爾后走上革命道路的。任弼時顯露出的這些突出才華, 主要是東大學習三年辛勤積累的初步成果。

任弼時等人從莫斯科“ 鍍金” 回來, 起點夠高,很有驕傲的資本, 但任弼時卻在工作十分勤勉的同時,又極其謙虛謹慎。如他在1 9 25 年2 月1 8 日致尚未回國的羅亦農、王一飛的信中說到他被選為團中央委員,感受卻是:“在我個人本不願本屆當選, 然C Y 人選問題是C P 中央的提出, 故我也未敢反對, 既被選出之后, 復分我以組織部的工作。自己老實著想實在能力不及, 然中局因人關系, 亦無辭可推, 隻得聽命, 盡力而已。”在這段心裡話中,人們后來所常稱道的“駱駝精神” 已然盡顯。這個精神的形成, 任弼時本身的性格當然是一個重要因素, 然而1 7 歲赴蘇受訓三年,尤其是旅莫黨組織內部無產階級政黨嚴厲的批評制度也不能不起到相當大的作用。留蘇生涯, 應當是任弼時一生嚴於律己、勤於自省的真正開始。

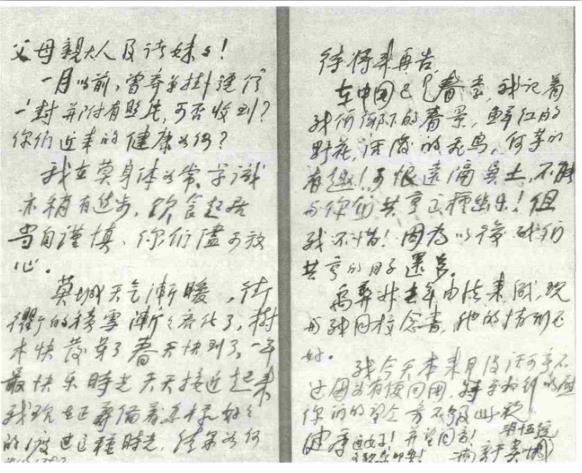

1924年3月,任弼時在莫斯科東方大學學習時給父母親寫的信

中共旅莫支部為把這批學生培養成中共政治骨干,的確做了大量工作,但由於受蘇俄模式影響較深,也容易把蘇俄共產黨的一些缺陷帶到黨內。如旅莫支部訓練方針極端強調嚴格的紀律化、組織化、團體化,“ 絕對無個人生活和個人自由而言”。愛好文學創作, 志在成為一個“ 革命詩人” 的蔣光慈,就被視為自由散漫。學員中也有人忍受不了紀律的約束提前回國的。而任弼時卻由此磨煉得更加堅韌。而且,雖然黨組織的紀律十分嚴苛,但任弼時在積極參與活動的同時,仍保持著青年人的活潑和樂觀。他在一封家信中對東大生活的描述洋溢著十分歡快的情調:“ 莫城的天氣漸暖, 街衢的積雪漸漸溶(融)化了,樹木快發芽了,春天快到了,一年最快樂的時光天天接近起來。我現在正籌備著怎樣好好的渡( 度) 過這種時光。”所以有學者研究認為:“任弼時是一個內心世界熱情活潑又性格堅定的人。在他的世界觀形成時期接受了上述嚴格的訓練,這對於他的性格漸趨內斂和政治上頗為穩健不能說沒有影響。”

在回國前,中國社會主義青年團莫斯科地方執行委員會給任弼時的鑒定中寫道:“用功,思想有進步,但對於實際和政治問題還須特別注意。”這是比較切合實際的,任弼時本人也很認同。他清醒地認識到,留學生們熟悉國內實際工作還需要一個過程,為此也時常苦惱:“接任以來為時不久,對於全國組織詳情,尚無極明確觀念,但現我正在從事清查。”由此他總結說:此次回國同志,“從工作中可以看出多是缺少實際經驗,尤其對於很普通黨團及工會組織工作,因我們在莫時沒有注意實際研究以致不夠應用,甚至較國內實際工作者尤為幼稚。玄空的理論,事實上在我們實際工作中是沒多用處,至多能做點文字宣傳上的幫助,然做文章看書又沒有時光,且空空普遍的理論,我們出版的刊物上也不覺得十分的需要,這是我們所感覺而感困難的地方”。

正因為任弼時對莫斯科東方大學留學生這個令多少人矚目和羨慕的精英群體的優勢和劣勢有著十分清醒的認識,積極勇敢地投身於國內實際革命工作,在此過程中有意識地去努力克服脫離實際的不足,所以他在中共政治舞台上的表現及成就,與后來同樣擁有優越“政治出身”的莫斯科中山大學學生王明才有了天壤之別。

為什麼是他去向共產國際匯報中國黨的情況

在回國后的最初幾年裡,任弼時與共產國際, 特別是由於從事團的工作, 與青年國際的聯系還是比較多的。1926 年10 月到1927 年4 月,他還曾赴蘇參加青年共產國際執委會第六次擴大會議。1928 年中共六大決定在莫斯科召開,共產國際還曾要求他去莫參加籌備工作,后來他留守國內,在缺席的情況下當選為中央委員。之后很長一段時間,任弼時和其他東大學生一樣,在十年土地革命戰爭中歷經艱險和挫折的磨礪。羅亦農、王一飛、趙世炎、陳延年等一大批優秀的東大學生先后為革命殉身。

1937 年11 月,作為共產國際執行委員、主席團委員、書記處書記的王明從莫斯科空降回國,行前還受到斯大林召見。王明打著“國際路線”旗號,以傳達共產國際和斯大林“新政策”為名,兩次在政治局會議上做主導報告,並提出“一切經過統一戰線”等錯誤觀點,一度模糊了黨內對抗日民族統一戰線的認識。此外, 在1937 年的12 月會議上,王明進入了中共中央書記處,會議成立以毛澤東為主席、王明為書記的七大籌備委員會,但卻確定王明在七大上作政治報告、毛澤東作工作報告﹔王明還堅持要在之后不久召開的六屆六中全會上作政治報告。王明還在武漢另搞一套, 儼然以中共最高領導人自居。在中國共產黨的政治路線和毛澤東本人的政治地位都受到嚴重威脅的情況下,中共中央決定派人向共產國際報告抗戰實情和黨內情況,爭取共產國際的理解和支持。

據《任弼時年譜》記載,1938 年2 月27 日— 3 月1 日的中共中央政治局會議決定派任弼時赴莫斯科,向共產國際交涉“軍事、政治、經濟、技術人才”等問題。1938 年3月5 日, 任弼時從延安啟程赴蘇。抵莫后,他面見了季米特洛夫,並代表中共中央以口頭和書面形式向共產國際詳細闡述了中國共產黨堅持抗日民族統一戰線,實行全面、持久抗戰的方針政策,並到各國共產黨代表團做報告進行宣傳,使共產國際比較全面和深入地了解了中國共產黨的情況。1938 年6月,共產國際執委會主席團通過了關於任弼時報告的決議案,贊同中國共產黨的抗戰路線和政策。季米特洛夫在會見任弼時和王稼祥時,在組織上支持毛澤東為中國共產黨領袖。9 月中下旬,王稼祥回國傳達了共產國際決議和指示。任弼時作為中共中央和共產國際雙方均可信賴的人選,留任中共駐共產國際代表團團長,繼續充當中共中央與共產國際之間的重要紐帶,直至兩年后回國。之后召開的六屆六中全會上,由張聞天致開幕詞,王稼祥傳達共產國際決議和指示,毛澤東代表中共中央政治局作政治報告。中共六屆六中全會不僅鞏固了中國共產黨的抗戰方針,而且確立了毛澤東在黨內的領導地位。當時在黨內負總責的張聞天后來指出:“六中全會在毛澤東同志領導下,實質上推翻了王明路線。”因此毛澤東才會在七大政治報告中指出,“六屆六中全會是決定中國之命運的”。

共產國際的支持,對堅持正確的抗日民族統一戰線方針,以及以毛澤東為核心的中共第一代中央領導集體的形成,都起到了十分重要的作用。而任弼時也因出色地完成了這個也可以說是“決定中國之命運”的使命,而在人生中留下了閃亮的一頁。

任弼時當時已經過革命的錘煉,成長為一位成熟而穩健的黨的重要領導人。從大革命開始,他幾乎經歷了黨的所有磨難和進步的歷程。他長期在中共中央工作,但他有意識地逐漸將理論與實際相融會,逐漸學會了把在莫斯科學到的“革命的工具”正確地運用到實際斗爭中去,到“山溝溝”裡去尋找中國革命的真諦。經過中央蘇區的斗爭和長征,任弼時對於毛澤東領導的富有中國特色、符合中國實際的革命道路有著較為完整的認識和切身的體會。他對毛澤東的正確思想和策略逐漸有了深刻的理解和贊同。由他向共產國際進行黨的情況及其方針的全面匯報,是有很強說服力的。

不過中共中央選擇了任弼時,而不是別的什麼人,承擔這個事關重大的出使任務,還有著一個重要原因,就是他早在莫斯科東方大學學習時就與共產國際建立起來的聯系。王明因長期在莫斯科充當共產國際傳聲筒,對國內搞遙控,他所造出的“深得共產國際支持和信任”的表象,很能迷惑一些對共產國際和蘇聯情況不熟悉的人。而任弼時作為留蘇“元老”,與共產國際的歷史淵源比王明還早幾年﹔他在東大時讀過的馬列“本本”並不見得比王明少﹔他還能與王明一樣,用流利的俄語和共產國際及蘇聯方面進行直接交流。任弼時以其獨特的身份和經歷向共產國際匯報,是更容易得到理解和接受的。同時,正因為任弼時與王明有著類似的莫斯科經歷,他也是王明能接受的與共產國際交流的人選。

總之,任弼時與莫斯科東方大學的不解之緣,是他人生中一段具有重大而深遠影響的奠基性經歷。他最早作為青年毛澤東“改造世界”計劃中的一部分,在毛澤東等人正在籌建旨在“赴俄勤工儉學”的俄羅斯研究會成立之前就參加該會,是在毛澤東等人的遴選和安排下得以赴蘇俄留學的﹔他在留學准備中與共產國際代表及正在籌建中國共產黨的早期黨組織有過密切接觸,並成為中國青年團組織的最早成員之一﹔他成為中共乃至中國第一批留蘇學生中的一員,在莫斯科東方大學學習三年,求得“革命的工具”﹔他是中共最早與共產國際建立起密切聯系的領導人之一。在此背景下, 去考察任弼時在中國共產黨領導的革命中的獨特貢獻和成就,應能得到更加全面、深入的認識和理解。(編輯 姚建萍)

(作者是中共中央文獻研究室宣傳外事辦公室副主任兼《黨的文獻》副主編)