李敦白(Sidney Rittenberg),1921 年生於美國南卡羅來納州,曾加入美國共產黨。 1945 年作為美軍士兵來華,與中國共產黨和中國革命結下不解之緣。1946 年來到延安, 在新華社工作。新中國成立后曾在中央廣播事業局任職。曾經兩次被捕入獄。1980 年攜家人離開中國,現居住在美國西雅圖。2012 年 10 月,紀錄片《大轉折:西柏坡1947— 1949》攝制組專程赴西雅圖狐狸島李敦白家中採訪。本文整理者張軍鋒是該紀錄片總編導、總撰稿人。

第二次世界大戰期間,我在美國軍隊服役。當時,美軍急需會東方語言的人, 就把上過大學的、具有一定語言能力的人挑出來,送到大學學習東方語言。最初, 我被挑選出來到斯坦福大學學日文,准備讓我在美軍佔領日本后去那裡工作。我不願意長期在日本服務,希望戰爭結束后能回美國,所以就想辦法轉到中文專業。從最開始接觸中文,我就愛上了這種語言, 心裡特別高興。

老師中有幾位是共產黨員,就跟我們講共產黨的好處,還邀請安娜·路易斯·斯特朗給我們講課,她也說中國共產黨好。我們還請過一位比較保守但學術水平很高的陳姓華裔教授來講課。有人問他:你是國民黨還是共產黨?他說:無黨派,但是如果逼著我參加一個政黨,我隻能選共產黨。問他為什麼,他說因為共產黨代表我們中華民族的未來。這種講課和問答實在很有意思。

從昆明到上海,宋慶齡幫助我留在中國

1945 年 9 月,我終於被派往中國,來到雲南昆明。那時日本已經投降,但在昆明還是能經常看到打仗。誰和誰打?蔣介石和龍雲打,中央軍和雲南地方軍打。在昆明,我的第一個印象就是中國老百姓非常窮,而且在那樣黑暗的統治之下,人都不算人,大人物碾死小人物不算事兒,國民黨憲兵拔槍殺人不算事兒,這是我親眼看到的。學生和知識分子受壓迫很厲害,西南聯大、雲南大學這些學校裡有進步思想的老師和學生都受到各種迫害。所以,我抱著很大的同情,努力想做一些工作,通過各種辦法聯系上中國共產黨的地下組織,還有幾次用美軍的吉普車把被抓走的學生和老師送到城外安全地方。

當時,國民黨對那些有反抗精神的老百姓非常狠,但是對哪怕一個小小的美國兵都會卑躬屈膝。有檢查任務的時候,他們會在關卡對中國的每一個人、每一部汽車仔細審查,但是會放行美軍的車輛。所以,我開車拉著那些“有問題”的人順利通過關卡,到達安全地帶。

在昆明待了一段時間后,我認識了一位喬姓商人,他是中共地下黨員,我們經常交談。后來,他從延安回來,跟我講起延安的情況,說那裡有托兒所,有學校, 大家的精神狀態都很好,等等,還讓我不要走,留在中國,可以去延安給毛澤東教英文。從那時起,我就萌生了到延安去的想法,但還沒成行時,我們的軍隊就被調到上海了。

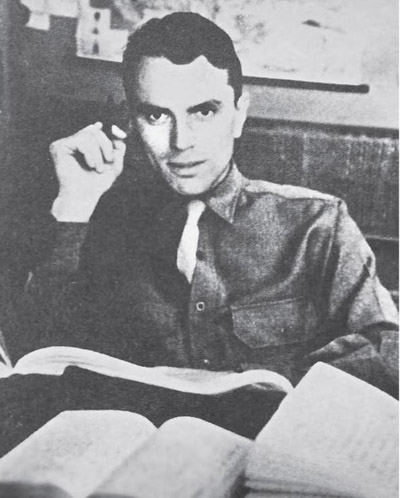

1943 年,在斯坦福大學學習中文時的李敦白

在上海,我結識了廖仲愷的女兒廖夢醒,她當時給宋慶齡當秘書。廖女士也勸我不要走,說留在中國可以利用語言優勢幫助她們工作。因為英語是我的母語,我滿心願意。當時,要讓美軍同意我在中國退伍,唯一的方法就是在此地找到合法的工作。於是,廖夢醒給了我一張以宋慶齡名義寫的條子,讓我去找聯合國善后救濟總署的官員。救濟總署是一個政治中立的組織,專門救濟戰爭或飢荒中的難民,我所得到的工作頭銜是觀察員。不過,此時從上海到延安的路已經被封鎖,我還是去不了延安。

宣化店向李先念“告密”,擔任三方會談翻譯

在聯合國善后救濟總署,我接到的第一個任務是到國民黨控制的湖南省視察,據說那裡的災荒最為嚴重。在王震將軍的幫助下,湖南共產黨組織協助我完成了任務。完成任務的過程中,我深深地感到: 國民黨的腐敗真是觸目驚心!

第二個任務是到大別山解放區視察,在執行這次任務時,我成為國共停戰和談的親歷者。當時,我接受任務押運一批糧食到大別山解放區的宣化店(今屬湖北省大悟縣),這裡是以李先念為司令員的中原軍區司令部所在地。在這裡我還見到了王震,他是李先念的副手之一。我到宣化店沒幾天,周恩來也來到這裡。此時的宣化店正陷入國民黨軍隊的包圍之中,形勢非常危急。為此,包括美國總統特使馬歇爾將軍在內的軍事三人小組來到宣化店舉行會談。第一輪會談由馬歇爾的特別助理包瑞德將軍主持,國民黨方面則由武漢行轅副參謀長王天鳴出任談判代表。三方代表在一個祠堂裡開會,都做了發言。

會議期間我上廁所,遇見包瑞德將軍。我把工作証給他看,自我介紹說:“我是聯合國救濟總署的官員,在這地方負責救濟物資,我很擔心,不知道這裡將發生什麼事。”他說:“我老實告訴你,我剛從東北回來,在東北,共產黨佔壓倒性多數,政府軍不可能獲勝,我們救不了,但這個地方政府軍卻佔上風。我們准備讓國軍就地殲滅這裡的共軍。”聽到這些話,我馬上找到李先念司令員,告訴他這個消息。事后李先念跟我說,當時有些同志不信,他們還是比較相信美國的,對美國有幻想,事后証明你說的是實話,這提醒我們做出准備。若干年后李先念依舊記得這段往事,但回憶說我是美國記者,實際上我不是記者,是聯合國救濟總署的觀察員。

在宣化店,我第一次見到周恩來, 那是在祠堂裡召開的三方會議上,印象特別深。會場挺暗的,沒電燈,照明的是一些豆油燈,我坐在最后,離周恩來較遠。會上,李先念先發言,把聽到的消息說明了一下。然后國民黨王天鳴發言,話講得很好聽,說新四軍是我們的同胞手足,我們不會陷害新四軍,絕對沒有這個事,絕對不可能。周恩來在發言時說,國民黨代表講得很好,在場的人都可以做見証人。

會議結束后,我在回住處的路上碰到李先念和周恩來。李先念把我介紹給 周恩來,周恩來看著我,第一句話就說: “我注意到你了,我講話的時候你拼命鼓掌,國民黨代表講話的時候你不鼓掌, 美國代表講話你就拍了幾次手,你這樣 不行,回到上海的時候,你會不好做事, 會給你找麻煩。”我聽后就想,周恩來怎 麼能這麼注意我?我坐在后面,光線挺 暗的,他怎麼會觀察得這樣細致?周恩 來的話,聽著像是批評,但讓人心裡覺 得舒服,因為裡邊有一種保護的意味, 語氣非常親切。這就是我和周恩來的第 一次見面。

會談中成立了一個三人調停小組(軍調部第三十二執行小組),中共代表是王震,國民黨代表是一個叫陳謙的上校,美國的何柱堅上校(Colonel Hodgkins) 也留了下來。我列席會談,身份是聯合國代表。第一次會談中,雙方首先介紹各方的翻譯,王震介紹翻譯,國民黨抗議,說他不是翻譯,是特務,不允許他翻譯。國民黨介紹他們的翻譯,王震也鼓掌,說他是特務。何柱堅上校急了, 指著我說:算了,他這個美國人代表聯合國,就讓他當三方翻譯。那時我的中文還很差,特別是王震的湖南口音,很難聽懂。我記得王震說話時很生氣,拍著桌子,說不能任國民黨代表“濫言”。翻譯時,我問他什麼叫“濫言”。他說, 就是胡說嘛!后來因為王震脾氣太暴, 中共方面換了一個代表,叫任士舜。

有人問我:蔣介石為什麼一定要通過內戰的手段消滅共產黨?國共兩黨重慶談判后談談打打,扯了一年多的時間,最后為什麼調停不成,內戰還是爆發了?據我看,蔣介石、國民黨從來沒有真正考慮要和平,而是准備條件成熟就打。在宣 化 店 就 是 這樣,國民黨代表見我是美國人, 第一次開會時就把我請到一邊, 跟我講:你不了解中國情況,我們現在需要的就是統一,不是什麼民主,也不是什麼國共合作,而是“一個主義、一個政黨、一個領袖”。基於國民黨的這些想法,那次談判不可能從根本上解決問題, 隻有一些臨時的協議。

美國將軍馬歇爾在二戰中有功,這是他第一次做文官,作為美國總統特使到中國來調解。總統給他兩項使命:其一,盡量避免雙方打仗,至少盡力避免立刻大打﹔其二,萬一調解失敗,要支持蔣介石。蔣介石也知道這兩條,所以當他還沒准備好打仗的時候,就假意和談,等他認為已經准備好、可以消滅共產黨時,就准備打仗。后來,我參加了調停小組的工作,親眼看到國民黨其實是把調停當作為准備內戰爭取時間的工具。蔣介石從來沒有認真考慮允許共產黨保持一定數量的軍隊和一定面積的地區,就是做個樣子。所以說,內戰是不可避免的。實際上,從我一開始聽到包瑞德將軍的話,就想到內戰不可避免了。

李敦白在美國西雅圖家中接受張軍鋒採訪

中共方面,我到中原解放區時,李先念等領導的部隊有八萬人,但其中有一萬多傷病員,這些傷病員后來轉移到邯鄲, 剩下可能有五六萬人能夠打仗。可是,當時圍困解放區的國民黨軍有四五十萬人之多。那個時候李先念打仗非常巧妙,有很高的軍事智慧。他部下有一個年輕的獨立旅旅長叫張體學(河南人, 后來當過湖北省省長),獨立旅共 2000 多人,李先念讓他們向東,往蘇北方向進軍,一字長蛇陣擺開了,到處放槍,好像是規模很大的軍隊,結果國民黨把大部隊都轉移到東線。李先念則率領主力部隊,一槍不發地從宣化店突圍了。

但是,張體學的部隊被打垮了,據說部隊參謀部出了叛徒,居然把他們的路線出賣給國民黨。我到延安以后,去飛機場接一個外賓時,看到一個商人模樣的中國人同外賓一起下了飛機,這個人就是張體學,原來他是化裝之后坐美國飛機回到延安的。后來我們交談時他跟我講,到了延安,他直接到棗園見毛主席,說自己有罪,所率領的部隊主力被消滅了。毛主席跟他講,因為你的部隊被消滅了,我們的解放戰爭是會打勝的。當張體學問為什麼時,毛澤東表示, 你們為中央贏得了兩個月的時間,在這兩個月裡中央做了兩件大事,一是組織了野戰軍,二是進行了解放區的土改, 有這兩個條件,中國共產黨領導的中國革命一定可以打勝仗。

聶榮臻留我在張家口做“工程師”

從宣化店回到上海后,我辭掉了聯合國善后救濟總署的工作。隨后,我去跟宋慶齡、廖夢醒告別。宋慶齡說,你已經見過周副主席了,也應該去南京跟他告個別。於是,我就去南京找到周恩來。周恩來說,這樣吧,我想辦法讓你去延安,你先去那裡見毛主席,看看我們的建設,看看我們真實的解放區是什麼樣子。我當然很願意。

在去延安的路上,走到晉察冀解放區張家口時,我在那裡參觀了一個禮拜, 寫了一些文章給美國媒體。要走的那天晚上,聶榮臻司令員請我吃飯,為我餞行。在飯桌上,聶司令員開玩笑說:我要是把你扣下來,不讓你走怎麼樣?我馬上問:把我扣下來,我能做什麼?聶榮臻很認真地說:我們想找個“工程師” 幫助我們工作。我說自己不是工程師。聶司令員馬上解釋說:不是理工類那樣的工程師,是我們想在中國人民和美國人民之間架橋,我們需要在橋上工作的“工程師”。他說:在中國的美國人,包括美國大使館,了解一些中共的政策, 但是在華盛頓的美國人不了解,所以想要辦一個廣播,用英語廣播,直接向美國人講話。因為當時中共黨內缺少這種人才,所以想留我下來做這項工作,並問我是否願意。我當然願意,所以就在張家口留了下來。

那時,張家口方面正在跟傅作義談判,傅作義也在考慮聯共反蔣,他派的談判代表周參謀就住在招待所我的隔壁,人挺好。可是,正在談判的時候, 傅作義命令部隊從北邊突然襲擊張家口,所以聶司令員找到我,要我趕快撤離,並給我看了朱德總司令從延安發來的電報,說調我到新華社工作。於是, 我踏上了去延安的路。當時我感到非常幸運,能夠參加中國革命,能夠到延安去見毛澤東主席,我覺得這是很了不起的。

在延安,近距離聽毛澤東談中共靈活務實的政策

1946 年 10 月,我到達延安。當時內戰已經全面爆發,但在延安,我覺得那裡就像個“土天堂” — 很土,但是人人都精神飽滿,無論大人小孩,該做什麼工作,都高高興興地做,有困難大家都極力克服,每個人都對中國革命非常有信心。

到延安以后,我親耳聽到毛主席講, 今后一年平均每個月要消滅國民黨十個旅。聽了以后,雖然滿心希望是這樣的, 但我根本不信。我見過國民黨新五軍, 他們的士兵都吃得壯壯的,要大炮有大炮,要坦克有坦克,而解放軍就差多了。大概是 1946 年 11 月,延安天氣很冷, 我去四十裡鋪迎接王震,當時他率領三五九旅回到延安(三五九旅返回延安的時間應為 1946 年 9 月)。三五九旅算是共產黨的精銳部隊,但當我看到隊伍翻過山嶺走下來,心中卻涼了半截—戰士大部分就跟小孩子似的,個頭很小, 一個班裡前八個或十個人能有四五支槍就算不錯了,其余的人則拿著紅纓槍或棍子,而且像王震這樣的高級干部腳上穿的也不過是布鞋或者運動鞋,皮鞋是見不著的,一般戰士就穿草鞋,自己編的草鞋, 在那樣冷的天氣裡走。當時, 我覺得這些解放軍戰士非常可愛,但是他們能夠消滅國民黨的軍隊?我想不通, 理解不了!話說回來,共產黨是不是會被消滅呢?我也覺得不會,因為在如此艱苦條件下,他們的精神卻十分飽滿。共產黨現在鑽在山溝溝裡,但終有一天會勝利,只是我覺得那是在遙遠的未來, 像毛澤東說的,每個月消滅國民黨軍隊十個旅,我心裡覺得不可能。

在延安,我和毛澤東、周恩來等中央領導人都有一些接觸。毛主席和我在一起,就是想了解美國,主要讓我談美國的情況,美國的任何事情他都願意聽。通過與他交談以及閱讀他的一些指示, 我的總體印象是:他有一個根本的思想, 就是蔣介石你搞你的,我做我的,你國民黨有大軍,有美元,有飛機、大炮, 我解放軍沒有,但我有我的打法,最終會把你消滅。

為什麼在解放戰爭中,中國共產黨能夠打勝仗?我覺得就是毛澤東的戰略戰術思想和工作方法不同尋常。例如, 毛澤東教育干部戰士要有大局觀,實事求是,一分為二地看問題,也就是辯証地看問題,不要隻看一個方面。對待國民黨將軍,不要隻看他是國民黨的將軍,他也是父親,也有兒女,而他的兒女在學校說不定也參加了進步組織,加入了共產黨,受到國民黨的迫害,所以這個國民黨將軍會跟蔣介石有矛盾,既恨共產黨,也恨蔣介石,這些東西你都可以利用。

記得 1947 年,我翻譯了中央關於土改的一個指示,其中最后一條是毛主席用毛筆寫的字,我看不懂,請教了中國同志后,才明白他是這樣寫的(大意): 如果你們縣裡、區裡、村裡有些同志不同意我們中央的這些規定,想破壞它, 最有效的辦法是一字不改地在你們村子裡落實、執行﹔不調查自己的實際情況, 不變通辦理,只是照搬,肯定會破壞中央的規定。這種寫法, 我覺得很生動。歷史上哪個領袖會對下面講,如果你直接一字不改地落實我的指示,你會破壞我的指示?這體現了毛澤東靈活和實事求是的思想。

我在與被俘的國民黨軍官談話時發現,他們有一個根深蒂固的想法:國民黨是正統,中國世世代代都是他們這些人來當家的,怎麼可能由破破爛爛的農民組成的共產黨當家?他們認為不可能, 所以被打敗時總是覺得很冤枉。曾經發生過這樣的事情,在一次戰斗中,國民黨的一個團被延安的一個團消滅了,那個國民黨團長居然不服輸,要求重新來打。有時我覺得,這跟美國獨立戰爭時的英國皇家軍隊一模一樣,美國那些破破爛爛的士兵打敗了他們,取得了最后的勝利。

解放戰爭中,感受毛澤東和其他將領的高超謀略

到中國以前,我認真看過毛澤東的《新民主主義論》和《論聯合政府》。我認為這是非常好的著作,但是否完全是馬克思主義的理論,我有所懷疑。因為我在美國學的是斯大林的一套,覺得這跟斯大林講的不是那麼完全一致,所以就產生過懷疑。

等到了延安,還有大別山、太行山以后,我心中的疑慮越來越小,因為我覺得毛澤東是一個天才,他思考的方式跟別人不一樣。拿我來說,就是一個很普通的美國白人,跑到延安以后,毛澤東常邀請我去談話,問我問題,我講的時候,他會聚精會神地聽,好像我是天下第一大權威。對別人也一樣,好像他就是要吸收任何人所講的那些對他有用的知識,所以特別用心傾聽。有時候他也發愁,跟我講他睡不著覺,必須吃安眠藥,有時吃很多也睡不好,隻能睡幾個小時。中國共產黨的隊伍開始打勝仗以后,我逐漸認識到毛澤東思想的偉大力量。一支小米加步槍的隊伍能夠在他的指導下完成奇跡,真是讓人想不到!

毛澤東很有大謀大略,1948 年洛陽戰役時,他跟我講,當時國民黨在洛陽駐軍不少,解放軍圍困幾日都沒有攻下。后來蔣介石又派來部隊增援,沿著隴海路前進,走到一個兩邊都是高山的山谷裡,陳賡下令用大石頭滾下來,並集中絕對優勢兵力,消滅了這支援軍。援軍被困后,洛陽城內的國民黨守軍出來救援,最后也被消滅,洛陽勝利解放。我問毛澤東,蔣介石應該知道圍魏救趙的故事,為什麼他還要這麼做?毛澤東說, 因為蔣介石靠美元,如果洛陽之戰國民黨失利,美國國會可能就不會那麼積極地援助他,不會無休止地往無底洞裡投錢,所以蔣介石被迫孤注一擲,知道危險,也隻能那樣做。

毛澤東了解蔣介石的心理,下面的各級解放軍指揮員也都按照他的指示,做著國民黨將軍的工作。我到延安后不久,西北局書記習仲勛帶我去農村觀察,我們到一個地方后,住在一個開明人士的家裡, 王震也來了,也在那裡居住。王震給我看了鄧寶珊寫給他的信,開頭寫的是“王震老弟”,總的意思是說,鄧的部隊某日與共產黨部隊交戰,但是打了上半場就撤了,蔣介石以為他是真的打仗,但他認為打仗使雙方都受害,所以就打了半場。實際上,這種情況好多地方都存在,許多國民黨將領內心裡不同意蔣介石發動內戰, 與蔣介石有矛盾,於是毛主席就教育自己的將領怎麼利用這些矛盾。這給我留下了特別深的印象。

淮海戰役時,我跟廖承志一起聽國民黨電台的一個美國記者廣播,報道中說,有一位叫廖運周的國民黨將軍自告奮勇率領軍隊,要打開一個缺口,讓國民黨軍隊突圍,之后打過長江回轉南京, 到安全地帶。蔣介石坐在飛機上聽到這個消息,馬上發了嘉獎令。可是,美國記者在報道中說,廖運周的部隊走到包圍線的時候,對方軍隊居然讓開一條路, 這支隊伍直接進入了解放區。在解放區, 老百姓還敲鑼打鼓,拿雞蛋和肉來慰勞他們,不知這是怎麼回事。聽到這個消息后,我跟廖承志講,蔣介石的老部下就這樣起義了,那他快完蛋了吧?廖承志跟我開玩笑說,你這個美國鬼子懂什麼,實際上廖運周 1927 年就參加了共產黨,一直在國民黨部隊裡埋伏,就等著哪一天需要他,他就起義。后來我了解到,在淮海戰役的第一個階段中,還有兩個這樣的人,一個是張克俠,另一個是何基灃。當時我就想,這種磨煉、這種非常復雜的工作方法,是世界歷史上根本沒有過的事情。我覺得,解放戰爭是靠思想和政策而取得勝利的,沒有別的優勢,別的優勢都在國民黨方面呢!

放棄安定生活,與新華社一起撤離延安

盡管共產黨最終獲勝了,戰爭的過程還是比較曲折的。1947 年,胡宗南20 多萬大軍包圍延安,那個時候大家都很不願意放棄延安,很留戀,因為我們都在那裡生活了很久,感到這個地方非常好。當時,延安的生活條件已經好多了,每人每天都有一杯豆漿喝,我也養成了這個習慣,到現在還是每天早上要喝一杯。我們住在清涼山上,每天早上都有老百姓送豆漿來,在山底下喊:打豆漿,打豆漿了……延安中央機關設有三種灶:小灶吃的是最好的,每頓四菜一湯,每天有肉,有白米飯、白面饅頭﹔中灶也有較細的糧食,吃的人挺多﹔至於大灶,我記得有蕎麥、高粱或者小米飯,每天同樣能夠吃到一點細糧。身體比較虛弱或有病的人,能夠吃到細糧, 有的還有牛奶。冬天時,每個人、每個窯洞都會發一大包木炭,一月一發,放在小爐子上燒,很暖和。總之,大家在延安工作、生活得不錯,都特別不願意放棄這裡。

於是,毛澤東就給大家做工作。他講得很清楚,延安是個大磁鐵,磁鐵會吸引蔣介石、胡宗南冒險前進,我們轉移到陝北的山溝溝裡,然后再把他們一個一個消滅。我被徹底說服了,因為我已經看到了一些戰斗,就是把敵人引到山溝或一些非常偏僻的地方,老百姓實行堅壁清野,讓敵人沒糧食吃,之后再集中優勢兵力把他們消滅掉。我還看到了毛主席發表的《目前形勢和我們的任務》,裡面講了他的一些基本戰術戰略, 例如沒有把握的仗就不打,要有絕對優勢才去攻擊敵人。

雖然在撤出延安的時候感到有些惋惜,但大家並不覺得這是一個軍事上的大挫折。和我在一起的是新華社的一些干部,都具有相當水平,認識到撤離是一個必要的步驟,是大戰略裡的一小步。反倒是我,當時還多少有一點想法:我到宣化店,宣化店撤退了﹔到張家口,張家口撤退了﹔現在到延安,延安也撤退了。到底能不能在一個地方不走呢?不過我也了解,這個戰略轉移是為了吸引胡宗南的部隊。

轉戰陝北時,在新華社英文組的經歷

跟隨新華社撤離延安之后,我先是過黃河到三交鎮住了幾天﹔然后到太行山, 走了兩個禮拜﹔后來到了滹沱河邊叫東漂、西漂的兩個村庄,在那裡參加了收割麥子等勞動。

東漂、西漂這裡很有意思,大概是比較老的解放區,老百姓演戲,演自己解放的故事,從解放前,到解放的過程,再到解放后的生活,從天黑演到天亮,然后拿起豬肘祭禮。新華社的同志們也參加了演出,我演馬歇爾。因為有文藝生活,所以住得比較舒服。我們還辦了電台,也發了英文稿子,發電時用的是手搖發電機,粗粗的圓頭,搖起來非常吃力,即便是壯小伙子,工作五分鐘也要換人。

當時我在新華社英文組,主要工作是校正、潤色別的同志翻譯的稿子,使其變得比較流暢,然后發出去。有時播音員來不及准備,我就自己播報。若有人送來急稿,來不及翻譯,我甚至會拿著中文稿直接譯成英文來播。

當時,毛澤東經常給新華社寫一些社論,甚至比較重要的新聞。有一件事我印象比較深,好像是 1947 年初,新華社總社發表了一條消息,揭露美軍在上海一年裡犯了 3800 項罪行。這個數字是我們一個小編輯估算的,他看到有新聞說美軍在上海一個月內實施了多少暴行,就拿一個月的數字乘以 12,得到 3800 這個數據。這時,一個美國進步人士在上海辦《米勒斯評論報》,專門致電新華社,發出挑戰,說你給我開個清單,若真有 3800 條罪行, 我就全部用英文給你們發表。有一天,我正好在廖承志辦公室,電話一響,是毛澤東打來的,我聽見毛澤東問:“你們是中央社嗎?”廖承志馬上說:“我不是中央社,我是新華社。”毛澤東說:“中央社是靠造謠過日子的,新華社是說真話的。你們怎麼是新華社?你們怎麼能發表這麼一個胡說八道的東西?”哎呀,這真難受! 后來,周恩來來了,專門過來開了一整天的會,跟所有編輯人員強調說真話的重要性。他講了在上海做民主人士工作多麼艱苦,如果這樣造謠的話,所有工作就都報廢了,根本沒法開展工作。中共中央、毛澤東、周恩來確實非常重視這些東西,要大家講實話,以免被別人抓住把柄,誤人視聽。

轉戰陝北時,新華社在涉縣待過一段時間,各項工作也得到全面恢復,包括口播,口播室在涉縣一個叫西戌的村庄。涉縣的條件很艱苦,有一條小溪,有時有水,有時沒水。當地老百姓傳說,大人物來了,河裡就來水。沒水時隻能跑到很遠的地方把水拉回來。

1948 年 4 月,馬上要到“五一”了, 中央按照慣例要發表東西,也就是后來的紀念“五一”勞動節口號,影響非常大。當時,我們還沒到西柏坡。

採訪俘虜營,聽國民黨將領談國共優劣

西柏坡時期是國共大決戰的最后時期,我親眼見証了毛澤東主席帶領共產黨最后走向勝利的過程。那個時候我就覺得毛主席的戰略戰術非常了不起,國民黨跟他比相差很遠,這方面的較量就好像大人跟小孩打似的。何況我已經見過許多次大勝利,所以堅信共產黨會戰勝國民黨。

我覺得共產黨特別會使用各種各樣的力量、各種各樣的人。1947 年至 1948 年初,我們住在涉縣的時候,新華社讓我去永年縣一個很大的俘虜營採訪。這個俘虜營關押的全是國民黨的將軍級軍官,約有四五百人。和這些被俘虜的將軍談話,對我教育非常大。其中還包括當初指揮圍困中原解放區的宋瑞珂,他是陳誠的嫡系。我去的時候,宋瑞珂正在那裡包餃子。

還有一個湖南的老將軍李守正,他是一個很帥的軍人,黑胡子很長,英俊瀟洒,曾擔任蔣介石快速縱隊的司令官。我問他,你一個快速縱隊,全是坦克和裝甲車,解放軍是靠“11 號車”(雙腿)走路,你怎麼會被解放軍包圍消滅,把你俘虜了?李守正說:你不了解共產黨, 我找了幾年共產黨來打仗,一個人找不到,等看到共產黨一個人的時候,卻已經被重重圍困了,沒有辦法,所以我就當了俘虜。

還有在閻錫山部隊裡被稱為“四大金剛”的四個將軍,其中有一個也在俘虜營。這已經是他第四次被俘虜了,每一次被放回去,他就又帶兵打過來。我問負責俘虜營的老團長:為什麼他反復來打,還要放他?這個老團長跟我說:這些國民黨軍官知道被抓了也沒問題,共產黨會優待俘虜,所以每次交戰都不會打得很厲害,而且一次比一次敷衍。

我去永年縣俘虜營以前,高樹勛將軍和傅作義、閻錫山說要一起打出解放區,過江跟其他國民黨部隊會師,但在一個早上,他命令手下的七個軍投誠, 還讓警衛連把自己抓起來,送到俘虜營。后來在冶陶鎮,王樹聲將軍請我吃飯的時候,進來一個很高、很魁梧的軍人。王樹聲介紹說這是高司令,要他坐下來一起吃。我問了問才知道原來是高樹勛, 這個俘虜營的高樹勛怎麼還會成為上賓, 跟我們一起吃飯?王樹聲說:你不知道, 我們把他抓起來后,毛主席發電批評我們,說這個人還有用,還可以跟別的國民黨將軍聯系, 做統戰工作嘛! 所以, 高樹勛當時受到很高的禮遇,后來還當了副省長。真是沒聽說過歷史上有這樣的做法。

還有山東那個郝鵬舉,原來是日偽軍的一個司令官,日本垮台后跟隨蔣介石。后來,他被陳毅的部隊圍困,投誠起義來到解放軍,可是接著又叛變,參加了國民黨的進攻,在山東臨沂又被打垮、俘虜,最后被槍斃。我在處理稿件時翻譯了陳毅與他的談話,裡邊記述道, 郝鵬舉又求饒,說我的老腦筋沒有改造好,再給我一個機會。陳毅說,你跟人民講,人民說再給你機會我就同意。之后,陳毅非常憤怒地說,郝鵬舉犯了一個大錯誤,就是殺了共產黨派到他們部隊做教育工作的干部,都殺光了,殺了我們的干部就很難被免除死罪,於是就把他槍斃了。可以看出,共產黨對俘虜的工作做得極為細致。

進駐西柏坡,幾次見到毛澤東

記得是 1948 年夏天,我隨新華社轉移到西柏坡附近。當時新華社分住在好幾個村庄裡,我們組住的地方叫韓家峪,是一個在山的邊緣、才六戶人家的小村子。新華社的電台都集中在東柏坡和通家口兩側,離西柏坡很近。

雖然離得很近,我個人卻不常去西柏坡,一般是禮拜六晚上舉辦舞會時才去, 再就是有工作時會過去。當時主管新聞工作的中央領導是劉少奇,他住在西柏坡。廖承志的住處在東柏坡,好像還在通家口住過,新華社的一般稿子交給他看就行。廖承志的英文非常好,我們的英文稿子也由他看。要是遇到特別重大或敏感的稿件,則要找胡喬木或陸定一看。我到西柏坡中央大院胡喬木那裡去過一次,是跟一個英國記者一起去的。

西柏坡有一個大禮堂,我在那裡聽過中央軍委作戰部部長李濤的一次報告。李濤是個大胖子,在報告中講了 1948 年准備怎麼打仗,其中提到:如果打到青島時,美軍還沒撤走怎麼辦?還打不打?由於我是美國人,對此記得很清楚。李濤的回答是:這要看美軍什麼反應。

我覺得西柏坡這一帶景色挺美,物產也很富饒,又收麥子又收大米,還有魚。老百姓的生活好像也比較好。我們的業余生活還是很豐富的,演戲的情況不太記得了, 但對周末舞會印象很深。我們這些一般工作人員實際上見到毛澤東的次數不多,而我卻差不多一個禮拜能見他一次,就是因為禮拜六晚上辦舞會,毛澤東基本都會去,這是延安的老傳統。

圖為採訪結束后李敦白(左二)及其夫人王玉琳(左三)與採訪者張軍鋒(左一)、攝影史保川(左四)在庭院中合影

當然,舞會之外有時也能見到毛主席。有一天,大概早晨 6 點多,我看到他在散步。他走到田間,見一些農民在聊天,蹲在那裡抽煙,他就蹲著跟他們說話。我心想:老鄉們怎麼能聽懂他的湖南腔?那個時候毛澤東化名李德勝,和他聊天的農民或許並不知道他就是毛澤東。在他后面大概 20 米,一個警衛員拿著他的大衣。我問警衛員:“你怎麼不給他披上?早晨挺涼的。”警衛員說:“他不披。”我說:“你為什麼站那麼遠?”他說:“他不讓我接近,他怕老百姓見到帶槍的,心裡不舒服,就讓我遠遠地跟在后邊。”警衛員就這樣在那等著。后來我說:“他怎麼那麼早起?”警衛員說:“還沒睡呢。”那是淮海戰役剛開始的時候,他在挂地圖的那個值班室徹夜工作。

后來在禮拜六舞會上,我向毛澤東問好:“主席,身體怎麼樣啊?”他說:“我的身體在跟我鬧嚴重的無政府、無紀律狀態。”就說了這麼一句話。我馬上想到, 前一段時間中央剛發的文件就是批“無政府、無紀律”狀態的,現在他用在自己的身體上了。

作為與毛澤東有過直接接觸的為數不多的外國人,總的來說,我認為他是人類歷史上罕見的政治領袖,是一個天才的、思想上非常深刻的偉人。回首往事,我感覺自己坐在毛澤東旁邊,就像坐在歷史的旁邊,而且是坐在中國革命的火車頭上。毛澤東和他的戰友們在創造人類歷史,而我也有幸參與其中。一個人能夠對人類歷史、人類進步有一點奉獻,那就算沒白活。(編輯 趙鵬)

(本文發表前經李敦白本人審閱)

(張軍鋒:中共中央黨史研究室影視處處長,高級編輯﹔史進平、史永芹參與本文整理)

(原載《百年潮》2017年第8期)