長期以來, 圍繞中共建黨的諸多史實問題,如中共一大開幕閉幕日期、代表資格與評價、共產國際與中共成立的關系、建黨文獻中文原件的下落等都有過很大的爭論,有些問題至今依然爭議不斷。其實,中國早期共產主義組織的情況,是一個十分復雜的歷史過程。在當時的歷史環境下,受俄共和共產國際在中國多渠道開展工作的影響,各地建立起多個中國“共產黨”組織。而當下隨著新史料的不斷發現和研究的日益深入,有專家指出,目前已經很難考証清楚繼俄國革命之后,在中國自發涌現出來的“共產黨”組織究竟有多少家了,但已經找到有史料記載的“共產黨”至少也有五六家之多。對這些早期部分“共產黨”組織進行一些考察,有助於我們對共產主義在中國出現的必然性和運動初期的復雜狀況有所了解。這將從一個側面說明中國共產主義運動初期波瀾壯闊、泥沙俱下的真實情況,說明中國共產黨經過大浪淘沙脫穎而出的歷史過程。

劉紹周、劉謙和俄國共產華員局裡的“中國共產黨”

1919年3月2日晚,莫斯科克裡姆林宮燈火通明。

來自歐洲、亞洲、美洲的30多個國家的54 名代表在這裡隆重集會。這是第一次世界大戰后全世界共產主義者的代表大會,也是共產國際的成立大會。共產國際成立大會召開的時候, 中國共產黨還沒有成立。但是,在與會的54名代表中,卻有兩位中國人。他們一個叫劉紹周, 一個叫張永奎,他們是“旅俄華工聯合會”的代表。

劉紹周(1892 — 1970),后改名劉澤榮,廣東高要縣人。五歲時隨父親到高加索巴統。1909年在巴統中學畢業后,入彼得堡綜合大學物理數學系學習,畢業后於1914至1916年間在高加索吉斯洛沃得斯克中學任數學教員。

第一次世界大戰期間,到俄國謀生的華工有近6萬名,至十月革命前,在俄的華工已有30萬人。這是一支龐大的隊伍,為俄國的建設與發展作出了巨大的貢獻,但是他們卻遭到沙皇統治的殘酷剝削與壓迫。為了維護自己的權益,這些華工自發地組織起來,成立了多個分布於彼得格勒、莫斯科、葉卡捷琳堡等地的小規模的旅俄華人團體。1917年4月1日,劉紹周等人聯合各組織在彼得格勒成立了“中華旅俄聯合會”,劉紹周任會長,張永奎任秘書。

1918年12月15日,根據十月革命勝利后出現的新情況,中華旅俄聯合會聯合了其他一些華工組織成立了“旅俄華工聯合會”,其任務改為“組織華人勞動者與俄國工人階級共同進行反對反革命和反對外國干涉者的革命斗爭”。劉紹周任聯合會執委會主席。

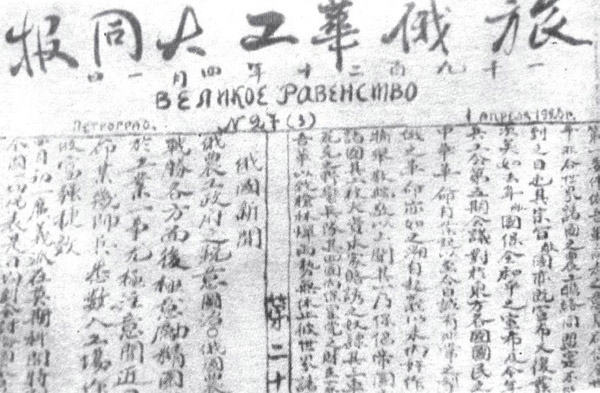

《旅俄華工大同報》

旅俄華工聯合會主席劉紹周

列寧和蘇維埃政府對旅俄華工聯合會的重視不是偶然的,這與中俄兩國人民長期以來的革命聯系和戰斗友誼有關,更與列寧長期以來對中國革命的關注密切相關。十月革命爆發后, 旅俄華工中的先進分子英勇地參加了奪取冬宮的戰斗和莫斯科的十月武裝起義。特別值得一提的是,在十月革命的艱苦歲月裡,有70多名華工在彼得格勒斯莫爾尼宮擔任列寧的衛士, 來自沈陽的中國工人李富清擔任列寧衛隊的組長。1918年初,蘇維埃政府遷往莫斯科,李富清等人又跟隨列寧一道前往莫斯科克裡姆林宮,繼續擔任警衛工作。

1918年3月,俄共(布)中央根據列寧的指示成立了幾個外國共產黨小組。同年5月,這些小組聯合為統一的組織—俄共(布)中央委員會直屬外國共產黨組織中央局。該局在蘇俄舉辦了各國宣傳員訓練班,為各國培養建黨的骨干。 1918年12月,列寧指示俄共(布)中央委員會外國共產黨組織中央局成立中國分部,專門負責華工的工作。這時,旅俄華工已組成了旅俄華工聯合會,其中建立了由俄共(布)領導的旅俄華人共產黨支部。由於列寧的重視和華人共產黨支部的發動,旅俄華工聯合會在蘇俄各地發展很快,華工共產黨員也逐漸增多。

在共產國際第一次代表大會上,劉紹周和張永奎應邀出席並受到列寧的接見。此后,俄共(布)所屬華人黨組織有了很大發展。

1920年6月18日,第三次全俄華人代表大會在莫斯科召開,會議閉幕的第二天,與會代表選舉產生了旅俄華人共產黨組織的領導機關—俄國共產華員局,統一的旅俄華人共產黨組織正式形成。它的組織章程明確規定:我們的任務是要在中國組織無產階級,實行社會革命,中央組織局“將來須移至中國”。出席這次會議的蘇俄外交人民委員部東方司負責人沃茲涅先斯基,在大會閉幕后的第二天就從蘇俄給中國上海《大陸報》(The China Press)寫文章,宣稱要把旅俄華工聯合會這個最初具有商業性質的協會變成政治組織,並稱之為“新同盟會”,並說要把這個總機關設於俄國的“新同盟會”的活動擴展到中國。很明顯,俄共成立俄國共產華員局的目的,就是想把這個組織作為中國共產黨的雛形,使它不斷擴大和正規, 然后移至中國。

這年8月,俄國共產華員局的機關刊物《震東報》第一期在莫斯科出版,在這期刊物的醒目位置印刷著該刊創辦者的名稱:莫斯科共產黨總籌辦處。

1920年11月,俄國共產華員局負責人、一直擔任旅俄華工聯合會會長職務的劉紹周由於火車事故受傷,攜眷隨北洋政府派往蘇俄考察軍事、外交的張斯麂代表團回國。可惜的是, 這位三次見到列寧、被俄共寄予厚望的俄國共產華員局負責人,回國之后,竟然很快與俄國共產華員局失去聯系。[1]

接替劉紹周擔任俄國共產華員局主席的是安恩學。他擔任華員局負責人之后,加快了推進建立國內黨組織的步伐。為培養中國革命急需的干部,共產華員局決定開設“中央黨校”(直屬華員局)和“教育培訓班”(華人黨組織地方分部主辦),講授國語、外語、共產主義史、宣傳員實踐等課。優秀黨員要入黨校或培訓班學習。據北洋政府檔案,培訓班的學員“皆系投入俄營當兵之人……六個月速成畢業,分往中國,專事傳布社會主義”。除了華員局機關報《震東報》之外,華人黨組織和華工聯合會還創辦了《大同報》(華工聯合會機關報)、《華工報》、《共產主義之星報》等多種中文報紙,並將列寧的一些著作和其他一些革命書籍譯成了中文,在華工中大量散發﹔還組織各種形式的演講會、報告會、討論會,在華工中掀起了研討中國革命問題的熱潮。

為了就近發動中國革命,俄國共產華員局在1920年秋把機關從莫斯科遷移到赤塔。在眾多俄國共產華員局黨員中,對接觸中國內地的共產主義組織特別積極而且引人注目的是一個叫作劉謙的黨員。

劉謙的身世、經歷和職務,至今仍是一個謎,我們隻知道他的俄國名字是費奧德羅夫,他在黨內的組織關系隸屬於俄共阿穆爾州委員會, 所在地是與中國黑河隔阿穆爾河相望的布拉戈維申斯克,這裡居住著許多中國移民,州委員會的中國支部發行中文旬刊《共產主義之星》。

1920年7月28日,劉謙就索性使用“中國共產黨”的這個正式名稱給中國共產主義者寫信,詢問江(亢虎)的下落,希望中國同胞把江當成親密的同志。中國學生聯合會的主席姚作賓……也參加了劉謙那個“中國共產黨”。[2]

這段不足百字的文字給我們透露很多重大的信息:在中國共產黨成立之前,在俄國就有人以“中國共產黨”的名義給中國的共產主義者寫信,這說明此時在俄國已經存在一個名叫“中國共產黨”的組織! 更令人奇怪的是, 后來被邀請參加共產國際“三大”但隨后又被取消代表資格的江亢虎和姚作賓竟然都是這個在俄國發號施令的“中國共產黨”的成員! 而這個名為“中國共產黨”的組織,竟然隸屬於俄國共產華員局!

就在劉謙以“中國共產黨”的名義給中國的共產主義者寫信的這個夏天,他還來到了中國,並在上海拜訪了孫中山。我們在《聯共(布)、共產國際與中國國民革命運動(1920 — 1925)》文件集中,見到了劉謙回到蘇俄后於10月5日以“中國共產黨代表”名義寫給阿穆爾州委的報告。在這份報告中,劉謙報告了與孫中山會談的結果,同時提出了一份大膽的進攻中國內地的計劃:

(1)立即把華南、俄國中部和遠東地區的中國革命力量聯合起來,以便能夠密切配合為反對北方的反動政府准備條件﹔(2)為此必須在遠東地區設立一個領導中心,擬把布拉戈維申斯克作為這個中心,將從這裡向南方和在蘇俄的組織下達指示﹔(3)擬把新疆省作為駐扎蘇俄軍隊和華南軍隊的集中地點。駐扎在俄羅斯中部的中國軍隊已同南方首領孫逸仙舉行了軍隊合並的談判,前者表示完全同意同南方配合行動。為了同孫逸仙保持密切聯系﹔孫將向莫斯科派駐兩名代表,他們不久就到這裡來。[3]

劉謙的這份與孫中山達成的從西北進攻中國內地的軍事計劃,顯得過於大膽而驚人,但恐怕也並非完全沒有根據,因為此時的孫中山的確正醉心於依托蘇俄的“西北軍事計劃”。此外,有証據表明,黃介民和姚作賓的確與劉謙建立了聯系,劉謙似乎有意以旅俄中國共產主義者為核心,進一步聯合中國社會主義運動的著名人物江亢虎和全國學聯領導人姚作賓,成立“中國共產黨”,這也正是為什麼他屢屢以“中國共產黨”名義進行聯絡的原因。

對劉謙要把成立於俄國的中國共產黨移植到中國去的構想,俄共遠東州委似乎給予了一定程度的肯定。遠東州委所屬的俄國共產華員局在1920年12月6日的會議上討論了組織共產黨支部的必要性和聯絡上海、天津的青年組織的事宜,並“批准劉同志(費奧德羅夫)立即到中國出差三個月”﹔1921年1月16日又計劃向中國派宣傳活動人員,以在孫中山控制下的地區進行共產主義宣傳。

然而,這一切計劃都因為一個無法預料的變故而胎死腹中。

雄心勃勃的劉謙帶著到中國組建中國共產黨的計劃前往中國,但他在通過中俄邊境時突然被人殺害! 時間大概在1920年底或1921年初,被何人所殺以及遇害原因至今不明。

這場變故,使俄國共產華員局的計劃戛然而止,遭遇了巨大挫折。

俄共西伯利亞局東方民族處對這些漫無計劃的對華工作表示了強烈不滿,認為這些陸續派往中國的俄國共產華員局成員“黨性不強, 政治素質差,根本不能在中國人當中組織革命工作”。

1920年初以前,共產國際與中國國內的革命者尚未建立直接的聯系,這是因為蘇俄還在進行國內戰爭,特別是俄國遠東部分西伯利亞地區,仍處在英、美、法、日帝國主義干涉軍以及白俄高爾察克和謝苗諾夫匪幫的統治下,加之中國北洋軍閥政府封鎖了中俄邊界,關閉了中俄交通。直到1919年下半年和1920年初,蘇俄紅軍越過烏拉爾山,美、日干涉軍之間發生矛盾,高爾察克被擒, 美、英、日紛紛撤兵, 西伯利亞的形勢急轉直下,曾加入武裝干涉的親日的段祺瑞政府封鎖邊界的政策也隨之破產。

隨著中俄邊境交通障礙被打破,共產國際與中國革命者建立直接聯系的條件基本成熟。1920年初,在符拉迪沃斯托克的共產國際遠東局向中國派遣了第一位“使者”,這就是幫助陳獨秀和李大釗發起成立中國共產黨的維經斯基。隨著維經斯基在中國建立的遠東書記處和上海革命局卓有成效的工作,共產國際認識到, 當時在中國政治生活中最有影響的人物是陳獨秀和他周圍的知識分子群體,於是逐漸改變了依靠俄國共產華員局在中國建立共產黨組織的計劃。

1921年下半年,俄國共產華員局逐漸停止了工作。以它為基礎建立“中國共產黨”組織的設想,也因此成為中國共產主義大潮奮起之前的一朵逐漸被人遺忘的浪花。

共產國際檔案和江亢虎游記中出現多個中國“共產黨”組織

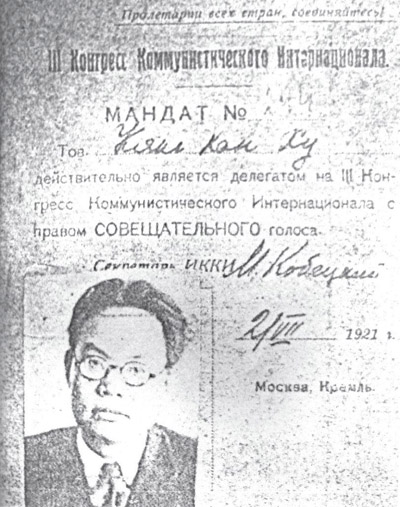

1921年夏天,共產國際“三大”和少共國際“二大”先后在莫斯科隆重舉行。中共黨員張太雷和俞秀鬆代表中國共產黨和中國社會主義青年團出席了這兩個盛會。他們被會場熱烈的氣氛所感染、激動,但是,一個意想不到的麻煩卻也讓他們心中有一絲憂慮。因為到大會報到之后才發現,他們並不是中國共產主義組織唯一的代表,還有兩個號稱來自中國的“共產黨”代表也作為正式代表參加了會議,一個是姚作賓,一個是江亢虎。

江亢虎,就是辛亥革命期間曾經名噪一時的中國社會黨黨魁。1913年中國社會黨在袁世凱威脅下被迫解散之后,江亢虎亡命海外,在美國僑居七年,一直到1920年9月回國,並籌備赴俄國考察。江亢虎赴俄的一個重要原因, 是希望在蘇俄政府的幫助下,收復中國外蒙古, 在那裡進行社會主義試驗。由於他的俄國之行得到大總統徐世昌和孫中山的支持,因此也受到蘇俄政府和列寧的重視。江亢虎在俄期間, 得到蘇俄政府的“國賓待遇”,后者在生活、住房、交通及參觀訪問等方面都提供了最大的方便,而且他受到列寧、托洛茨基等人的接見。

江亢虎抵達莫斯科的第二天,正是共產國際“三大”開幕的日子,作為蘇俄的“國賓”, 江亢虎堂而皇之地以中國“左派社會主義黨” 的名義出席了會議,並且得到了發言權。但在會議的第四天,江亢虎的代表資格又奇怪地被取消。江亢虎為此給共產國際主席季諾維也夫寫信表示抗議:

第三次大會開幕當天,我領到了具有議決權的代表証。可是,在出席大會四天之后,在沒有任何解釋的情況下,卡巴斯基Kabasky)同志要我交還代表証,並剝奪了我作為來賓的權利。我認為這是一種侮辱,表示抗議。[4]

江亢虎出席共產國際“三大”的代表証,上標有發言權

關於這次收繳代表証的經過,江亢虎后來又有詳細的回憶:

(我)本以社會黨代表名義出席第三國際會,已就緒矣。聞某團代表張某(張太雷) 為中國共產黨代表,系由東方管理部(遠東書記處)部長舒氏(舒米亞茨基)所介紹而來者,因往訪之。……不意相晤之下,張閃爍其詞,不自承為代表。余方異之,及出席時,見張與舒氏在座,因詢之日:“君代表券乎,來賓券乎? 請相示。”張不可,而轉索余券。余立示之,張乃以其券相示,則亦代表券也。出席二、三日,不意國際會竟將余券收去。……至終事后細訪其故,始知張某等竟設為種種証據,致書於國際會,以中政府偵探目余。[5]

顯然,江亢虎之所以被取消會議代表資格, 是張太雷向共產國際主席季諾維也夫抗議的結果。在這封信中,張太雷稱江亢虎是“反動的北京政府大總統的私人顧問”“十足的政客”,並強烈抗議共產國際大會的資格審查委員會承認江亢虎的代表資格。

據《江亢虎新俄游記》中《紀中國五共產黨事》的一節記載,1921年竟有五個自稱為中國正統的“共產黨”組織來到莫斯科,除張太雷、俞秀鬆代表的中國共產黨外,其余四個分別是: 姚作賓代表的“東方共產黨”﹔社會主義青年團留學生成立的“少年共產黨”﹔黑龍江省黑河的原中國社會黨支部“龔君、於君”改組的“中國共產黨”﹔隻身赴俄的杭州的“張君(張民權)”自稱代表的“支那共產黨”。其中以“少年共產黨”人數最多。[6]

對於以上記載,我們今天已經很難查証追究這些都標榜正統的“共產黨”組織的詳細情況,但這個現象已經足以說明當時形形色色的共產主義組織的多種存在。僅從它們紛紛來到莫斯科參加共產國際大會的情形看,它們可能都與共產國際多多少少有一定的聯系。而之所以出現這種狀況,也的確是由於俄共和共產國際在中國多渠道開展工作造成的。由於他們對中國革命者的真實情況不太了解,而中國各地形形色色的團體又缺乏相互聯絡,結果形成了多頭聯絡,山頭林立、錯綜復雜的現象。

1921年共產國際遠東書記處人員合影,左二為維經斯基

多個中國“共產黨”組織一起在莫斯科出現,毫無疑問對還沒有正式成立的中國共產黨與共產國際建立牢固的關系,並在共產國際開展工作,都是一種極大的干擾。因此張太雷和俞秀鬆毫不猶豫地與他們展開了斗爭,並向共產國際提出抗議。俞秀鬆在1921年9月27日向共產國際執行委員會遠東書記處遞交的聲明中這樣說:

不久前來到莫斯科並自稱是中國共產黨代表的中國公民姚作賓不是中國共產黨黨員,因此沒有任何資格同共產國際進行聯系, 凡是共產國際同他一起討論甚至決定的東西(根據姚作賓的建議,共產國際撥給款項等), 中國共產黨都不承認,因為眾所周知,姚作賓在第二次全國學生大罷課期已成為中國學生唾棄的卑鄙叛徒。[7]

共產國際認真對待了這個問題,在取消了江亢虎的代表資格之后,也中斷了與姚作賓所代表的中國“共產黨”的正式聯系。

黃介民、姚作賓的大同黨及其“共產黨”組織

黃介民(1883 — 1956),原名黃覺,江西省清江人。青年時加入同盟會,在江西參加辛亥革命,1913年赴日留學,加入孫中山的中華革命黨,並與陳溥賢、李大釗等一起參加中華留日學生總會的《民彝》雜志的編輯工作。在此期間,成立了“主張四海同胞主義”的大同黨, 並與朝鮮獨立運動人士和社會主義者有很廣泛的交往。五四運動爆發后,黃介民以上海為中心參加了多方面的活動,還成了國民黨系勞動團體“中華工業協會”的領導人物之一,成為上海學界、工界的頭面人物,他創建的大同黨也因此得以發展,號稱吸收很多“印度人、朝鮮人、支那人、日本人等,合約三千人”。

后來一度擔任中華全國學聯主席的姚作賓也是大同黨的活躍人物。

姚 作 賓(1891 — 1951), 四 川 南 充 人,1918年自費到日本留學。五四運動爆發時,姚作 賓在東京留學生裡面,已經是一個小有影響的人物。當時,於1919年6月16日在上海成立的全國學聯,下屬60余個分會,號稱全國有50萬學生受其領導,儼然形成一大勢力。姚作賓作為日本留學生代表回國后成為全國學聯的理事。 在維經斯基到中國之前,蘇俄派遣各類使

者來華的契機之一,就是出於對五四時期達到高潮的全國性學生運動的震撼和關心。而當時非常活躍的全國學聯和大同黨以及它們的負責人黃介民和姚作賓,自然也就成為蘇俄使者感興趣的對象。

為了與俄共組織建立關系,姚作賓曾於 1920年5月代表全國學聯秘密訪問了符拉迪沃斯托克。俄共方面的文件稱他為“同志”,說:今年(1920年)5月,中國學生聯合會代

表姚作賓同志從上海來到符拉迪沃斯托克。我們同姚同志一起討論了蘇俄對中國革命運動的援助問題、通過創辦報紙加強我們在中國的影響問題,以及為向往蘇俄的中國學生提供幫助問題。[8]

由於與共產國際遠東局有了這樣直接的聯系,他和黃介民領導的大同黨在蘇俄和共產國際使者眼裡自然就成為被共產國際“認可”的共產主義組織。

共產國際代表維經斯基和威連斯基在上海期間,似乎都與黃介民和姚作賓有過一些接觸, 但他們對大同黨都頗為失望。他們在經過多方面比較之后最終認定陳獨秀、李大釗等具有堅定信仰的知識分子在中國有著很大的聲望和號召力,他們代表著中國共產主義運動的主流, 更具建黨基礎。

李大釗和陳獨秀等人對大同黨也評價不高。張國燾回憶說,他在上海與大同黨人有過接觸,回北京后向李大釗談了情況,李大釗搖頭說,他自己和陳獨秀等“對於馬克思主義的研究都還不夠深刻……黃介民和朝鮮臨時政府的人物所懂的馬克思主義也許還要少,隻因為馬克思主義是很時髦的,他們是現實政治的活動人物,設法利用之意可能高出信仰和研究”。陳獨秀則認為大同黨的組建缺乏正確理論的指導和統一的思想,結果隻能是“由毫無共同之點的人混合而成的一個不可思議的大雜燴”。

隨著中國共產黨上海發起組和各地建黨活動的展開,大同黨就日漸被共產國際冷落了。

1920年11月,共產國際另一位使者,“高麗人巴克京春”即朴鎮淳,奉共產國際之命來到中國。朴鎮淳生於朝鮮,第一次世界大戰前移居俄國,曾就讀於莫斯科大學。作為在俄外國革命者中最早受蘇俄領導人信賴的骨干分子之一,他被列寧、斯大林委派為蘇俄民族事務委員部朝鮮人民委員,並在共產國際二大上和馬林一起被選為共產國際的執行委員。

朴鎮淳來到上海時, 攜帶著大筆共產國際的活動經費,其目的是鞏固韓人社會黨與共產國際的關系,建立韓國臨時政府與蘇俄的聯系﹔與此同時,他還試圖促進、幫助經五四運動洗禮的中國先進分子對蘇俄的進一步了解與接觸,並在華組建一個隸屬於共產國際的政黨。很明顯,他的部分使命與在此前后來到中國的維經斯基和馬林的使命幾乎完全一致。為什麼會出現這種重疊而互不銜接地派遣代表的混亂情況呢? 我們隻能說,這是蘇俄和共產國際在中國多渠道開展工作的必然結果。據石川禎浩考証,朴鎮淳屬於赤塔的俄共遠東州委系統, 其組織背景與維經斯基那條渠道稍有區別。

朴鎮淳是否獲知共產國際在他之前對中國共產主義組織已經開展的工作,我們無從知曉, 但他事實上在上海完全按照自己的思路開展活動。他對中國並不熟悉,沒有可靠渠道與中國知識分子接觸,因此隻能通過旅滬的朝鮮革命者來聯絡中國的共產主義者。這樣,具有鮮明反帝意識,與朝鮮革命者關系密切的黃介民、姚作賓等人的大同黨,就自然地成了他接觸的對象。

這樣,在維經斯基離開中國,陳獨秀南下廣州,剛剛成立不久的中國共產黨上海發起組由於經費困難而陷入窘境的時候,由黃介民、姚作賓領導的以大同黨為基礎的另一個中國“共產黨”組織,卻在朴鎮淳大筆經費的資助下在上海活躍起來。以至於在日租界警方看來,他們情報中獲知的“支那共產黨”“上海共產黨”,都是指黃介民派的共產黨,因而十分警惕朝鮮共產主義者與黃介民、姚作賓等人的接觸和聯合。

這一事實,我們可以在《施存統在警視廳供述概要》中得到印証。施存統在供述自己與上海社會主義團體關系時說:“上海之共產黨有兩種。一種乃陳獨秀所創建,信奉純粹之馬克思主義﹔另一種為黃界民(黃介民)派所組織, 信奉雜以無政府主義思想之馬克思主義。而余有關者乃前者。”由此可見,黃介民一派共產黨組織的存在,在中國共產黨上海發起組成員中已經不是什麼秘密。

1921年5月,朴鎮淳在上海主持召開了有“日本共產黨暫定執行委員會”代表近藤榮藏參加的共產國際會議,出席這次會議的還有朝鮮共產黨領導人李東輝、中國“共產黨”領導人黃介民和姚作賓。

6月,姚作賓作為中國“共產黨”的代表, 與朴鎮淳、李東輝一起離開上海經歐洲赴莫斯科,出席即將召開的共產國際第三次大會。由於在科倫坡耽誤了時間,他們到達莫斯科時已經是9月底或10月初。此時,不但共產國際的大會已經閉幕,張太雷和俞秀鬆這兩位“中國共產黨”黨員也已經作為中國的正式代表出席了會議,更重要的是,在共產國際的正式使者馬林主持之下,上海召開的中國共產黨第一次全國代表大會也已經閉幕,中國共產黨已經在上海正式誕生。

而此時,作為姚作賓與共產國際橋梁人物的朴鎮淳,也在朝鮮共產黨的兩派內訌中失去了信任,他在共產國際內執行委員的職務也由南滿春代替。姚作賓在莫斯科勉強與共產國際舉行了會談,他在俄國人面前自稱是共產黨的代表,並吹噓自己的組織擁有多少軍隊,要求加入共產國際。中國社會主義青年團代表俞秀鬆等人得到消息后,立即向共產國際遞交了抗議書。

姚作賓既沒有陳獨秀、李大釗在中國革命運動中享有的聲望,也沒有足可依恃的強有力的組織,遭此打擊,隻好偃旗息鼓。

姚作賓、黃介民喧鬧一時的“共產黨”之所以曇花一現,就結束了其短暫的活動,固然與共產國際在中國的多渠道工作方式不無關系, 但根本原因還在於他們的能力、聲望不足以當此重任,何況他們的政治活動帶有某種不切實際的投機色彩。但俞秀鬆指責姚作賓為學生運動的叛徒,顯然也是不切實際的。姚作賓從俄國回來后,繼續宣傳宣傳馬克思主義。大革命時期他還加入了中國共產黨並在重慶從事工人運動。至於抗戰時期墮落為漢奸,那是后話。

抗日戰爭時期,姚作賓分別任偽冀察政務委員會任交通委員會組長、偽治安維持會總務長、社會局局長,1943年,任偽青島特別市市長,兼任偽新民會青島總會會長。青島解放后, 青島市人民法院在1951年以“勾結帝國主義背叛祖國”罪,判處姚作賓死刑。

黃介民后來曾經擔任國民黨中央公務員懲戒委員會委員、“司法院”簡任秘書、國大代表。建國初期,被任命為中南軍政委員會參事、江西省參事室、監察廳副廳長等職。1956年1月15 日,在南昌去世。

注釋:

[ 1 ]劉紹周回國后先是在中東鐵路任職,1933年至1940年先后在北京大學法商學院和西南聯大任俄文教授,1940年6月任中國國民黨政府駐蘇參贊。1949 年9月支持陶峙岳將軍起義,為新疆和平解放作出了貢獻。1956年加入中國共產黨,曾任外交部顧問,第二、三、四屆全國政協委員會委員。1970年7月18日在北京病逝。

[ 2 ]李玉貞:《孫中山與共產國際》,台灣“中研院”近代史研究所1996年版,第85頁。

[ 3 ][ 7 ][ 8 ]參見《聯共(布)、共產國際與中國國民革命運動(1920 — 1925)》(一),中共中央黨史研究室第一部譯,北京圖書館出版社1997年版,第40頁, 第44頁,第45頁。本書把劉謙譯作“劉江”。

[ 4 ]《江亢虎給季諾維也夫的信》,1921年6月29日,莫斯科,俄國社會政治史檔案館資料。

[ 5 ]江亢虎:《新俄回想錄》,軍學編輯局1925年版, 轉引自(日)石川禎浩《中國共產黨成立史》,袁廣泉譯, 中國社會科學出版社2006年版,第217頁。

[ 6 ]《江亢虎新俄游記》,商務印書館1923年版, 第60頁。

(作者單位:中央黨史和文獻研究院)

(原載《炎黃春秋》2018年07期)