在中国近现代历史上,北京和上海,一个是政治和文化中心,一个是现代经济和新思潮的中心,构成现代中国的“双城”。在中国共产党创建历史中,“南陈北李,相约建党”是广为人知的一句话。李大钊和陈独秀,一个在北京,一个在上海,为共产党早期组织的酝酿、产生和在海内外的发展,打下了组织、人才的基础。陈独秀领导的上海共产党早期组织作为建党“中枢”居中联络,李大钊领导北京共产党早期组织与上海紧密互动,一起催生了中国共产党的正式诞生。

与上海、广州、长沙、武汉等地不同的是,李大钊领导的北京共产党早期组织是依托中国最高学府、中国新文化运动的中心北京大学发展起来的,李大钊和张申府是北大的教师,张国焘、刘仁静、罗章龙、邓中夏等人是北京大学的学生。北大兼容并蓄的文化环境,李大钊博大精深的学养,使北京共产党早期组织从一开始就十分注重理论和学术的研究;北京共产党早期组织经历了从松散的学术团体到具有严格组织纪律的中国共产党北京支部的演变,这种演变在党的早期组织形成过程中具有一定的普遍性。因此考察从马克思学说研究会到中国共产党北京支部的历史过程,对于认识中国共产党创建过程以及早期党员的构成和组织特征,认识中国共产党的精神原点和文化DNA,具有一定价值。

一、亢慕义斋里的马克思学说研究会

未名湖畔的北京大学图书馆一楼典藏部里,保存着八本珍贵的外文书籍。这些书都是32开印刷精美的德文原版小册子,封面有橘红、淡蓝等颜色,每本书的封面上,都有一枚“亢慕义斋藏书”的印章。这是八本极为珍贵的德文原版马克思主义文献,有列宁的《伟大的创举》《共产主义运动中的左派“幼稚病”》,季诺维也夫的《共产党在无产阶级革命中的作用》《德国十二天》《旧目标新道路》,托洛茨基的《法国工人运动问题和共产国际》,蔡特金和瓦勒齐的《反对改良主义》,布兰特和瓦勒齐的《共产主义在波兰》。封面的下方,分別印有“汉堡共产国际出版社”等字样。印刷出版时间分别为1920年、1921年及1922年。

盖有“亢慕义斋”印章的部分藏书

亢慕义斋是李大钊在北京大学组织的马克思学说研究会设立的用于研究马克思主义和收藏马克思主义文献的图书室。“亢慕义”,是英文“Communism”的音译,“亢慕义斋”即共产主义书斋之意,之所以用这样一个名字,主要是为了躲避北洋政府当局的检查和迫害。

1918年至1919年的两年,是马克思主义开始在中国迅速传播的时期,也是李大钊从一个民主主义者向马克思主义者转变的关键时期。在这一阶段,李大钊在《新青年》《每周评论》等杂志上发表《庶民的胜利》《五一节May Day杂感》《我的马克思主义观》等传播马克思主义的文章,在广大青年当中产生了强烈的共鸣和深远的影响。

据不完全统计,李大钊先后参与发起了30多家社团组织,是北洋法政学会、中国留日学生总会、少年中国学会、国民杂志社、新潮社等影响力很大的社团中的核心人物。通过这些社团,李大钊广泛联络各界先进知识分子,宣传自己的思想主张,使很多进步青年团结在他的周围,这既反映出他高度的组织能力和个人魅力,也为他秘密进行的建党活动做了组织人才的准备。

李大钊通过发表大量文章和他周围的青年才俊密切接触,对马克思主义的传播起到很大的引导作用,而随着大家组织起来的愿望日益迫切,成立一个马克思主义政党的条件因此成熟了。其实,作为中国第一个真正的马克思主义者,李大钊在1918年就已经开始组织马克思主义的团体。

由于这个团体没有展开太多工作,没有吸收广大革命青年参加,所以不为人知。1920年2月,李大钊雇了一辆骡车护送陈独秀到天津,两个人在车上商议建党事宜,相约分别在上海和北京创建并发展党的组织。回到北京后,李大钊与邓中夏、高君宇、罗章龙等人经过多次酝酿和讨论,决定首先组织一个马克思主义的研究团体。1920年3月,他们在北京大学发起组织马克思学说研究会,从时间上说,早于陈独秀在上海发起的马克思主义研究会,因此被称为中国第一个马克思主义研究团体。

马克思学说研究会在开始时是一个秘密团体,直到一年半以后,也就是中国共产党成立后才公开。或许是出于斗争的策略,李大钊没有公开列名发起,没有在研究会中担任职务,而是以理论家的身份作指导。研究会公开活动后的第一次会议,有50多人参加,李大钊出席并致开幕词。研究会的成员,以北京大学学生为主,主要有邓中夏、高君宇、黄日葵、范鸿劼、何孟雄、朱务善、罗章龙、刘仁静、张国焘等人,其他学校有个别人参加,都是五四运动中的积极分子。马克思学说研究会是李大钊领导的培养共产党员的预备学校,19名发起人中,除高崇焕、范齐韩等3人外,其他16人都先后加入了中国共产党。

亢慕义斋位于景山东街的北大第二院,也就是马神庙西斋宿舍。罗章龙回忆说,蔡元培拨给他们使用的两间房子很宽敞,应有设备齐全,火炉、用具都有,还派有工友值勤。摆放整齐的室内,墙壁正中挂有马克思像,像的两边贴有一副对联:“出研究室入监狱,南方兼有北方强。”还有两个口号:“不破不立,不立不破。”四壁贴有革命诗歌、箴语、格言等,气氛庄严、热烈。自分得房子后,大家欢腾雀跃,连日聚会,纷纷赋诗纪念。李大钊也和大家一起朗诵诗歌,表示庆祝。

亢慕义斋旧影

对联“出研究室入监狱,南方兼有北方强”是宋天放的手书,取自陈独秀和李大钊的诗句。上联意指搞科学研究和干革命,革命是准备坐监牢的;下联意指马克思学说研究会里,有南方人、有北方人,李大钊称南方人为南方之强,邓中夏、罗章龙等很多南方来的同学则称誉李大钊为北方之强,南方之强又加上北方之强,表示南北同志团结互助,同心一德。对联概括了当时研究会奋发图强的精神。“不破不立,不立不破”的口号,体现了北京大学校内的斗争。当时的北大,是新旧思想矛盾集中的地方,一方面代表无产阶级革命思想的马克思主义如日方升;另一方面,守旧、复古思想其势犹炽,唯心主义、宗教思想也相当活跃。在这样的情况下,不把马克思学说立起来,就无法破对方,不破对方,马克思主义的旗帜也就打不起来。

二、马克思学说研究会的学术和翻译活动

马克思学说研究会的活动主要有三个方面,一是组织会员学习马克思主义,二是组织会员翻译马克思主义著作,三是组织讲演活动。

《北京大学日刊》上曾经刊登过研究会的研究方法,这里不妨摘引如下:“(1)讨论会。每星期六晚七时开一次。先由会员一人述释该题之内容及其要点,然后付之讨论。一次讨论不完,下次续之。(2)讲演会。每月终开一次。暂时敦请名人学者担任讲演员,由书记负责接洽。俟本会研究确有成绩后,则完全自行担任。(3)特别研究。完全由会员自动的自由组合。现已有了三个:A.劳动运动研究……B.《共产党宣言》研究……C.远东问题研究……”

从以上列举的研究方法可以看出,研究会是一个非常严谨认真研究马克思主义的学术团体,不但致力于马克思主义经典原理的学习、探讨,还有针对性地运用马克思主义对中国的现实问题进行分析,这种扎实的作风,也只有在北京大学这样有着浓厚学术氛围的高等学府才有。当然,这与治学严谨的研究会领导人李大钊是密切相关的。

研究会的一项重要任务就是收集马克思学说的各种图书。起初主要是从北大图书馆借一些马克思、恩格斯、列宁的著作,分别阅读。为了有组织地研究和传播马克思主义,邓中夏等10余人筹集了120块现大洋,购买了第一批马克思学说著作,过了一段时间,又筹集了部分资金,由李大钊利用担任图书馆主任的便利条件向国外购买书籍。

亢慕义斋成立时已有马克思学说的英文书籍40余种,中文文献20余种,基本上包括了马克思、恩格斯和列宁的主要代表著作,如英文版的《共产党宣言》《哲学的贫困》等,中文图书有陈望道译的《共产党宣言》、李汉俊译的《马格斯资本论入门》和恽代英译的《阶级斗争》等。到了1922年,其藏书已达到数百种,包括德、英、日、汉等各种文本。

1920年10月,罗素到中国讲学,引起了一场关于社会主义的大辩论。马克思学说研究会利用这一机会,在红楼一个大教室里,开了一次为期两天的大辩论会,辩论的题目是“社会主义是否适宜于中国”,分赞成与反对两派辩论,邀请李大钊作为评判员。研究会成员朱务善对此有一段详细的回忆:“参加这次辩论会的人都是北京各大学及专门学校的学生和教员,听众很多,连座位都没有了,很多人还拥挤在教室外面听。两方面辩论终结时,听众都想听一听李大钊同志的结论,一时满场俱寂、鸦雀无声。李大钊同志不慌不忙地走上讲台,手里拿着一张笔记大纲,开始用唯物史观的观点来解答这个问题。他慢慢地说明了人类社会发展的规律,证明资本主义社会转变到社会主义社会,正如封建制度因生产力的发展一定要转变到资本主义制度一样,不是人的意识与感情所能左右的。”

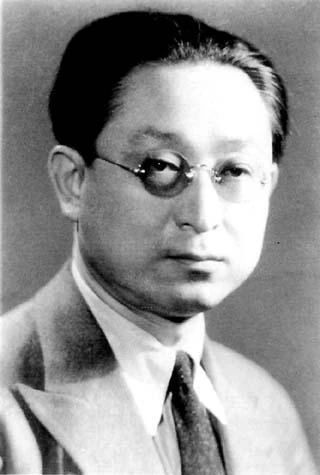

李大钊

李大钊说话声音不大,又很沉静,表现出一种高度自信心与坚定性,最能吸引听众的注意,使人悦服,引起了大多数听众研究马克思主义的兴趣。此后不久,马克思学说研究会的成员竟增加到数十人之多,同时其他各学校也成立了这样的研究会。

为了深入研究马克思主义原著,使更多不懂外语的人能够阅读马克思主义著作,李大钊还在研究会成立翻译小组,制定翻译计划,分批分组翻译他们能够收集到的马克思主义文献。

由于北大校长蔡元培很强调学习外语,课程安排上外语比重相当大,为翻译工作提供了有利条件。亢慕义斋的翻译小组吸收外语系的同学,计有三四十人,其中德语有10余人,英语20余人,俄语四五人,法语五六人,日语也有一些人,还有老师进行辅导。研究会负责人之一、兼任德文翻译组长的罗章龙对翻译小组的工作有详细的回忆:“开始,我们翻译了《共产党宣言》和《震撼世界十日记》,还翻译了一些宣传唯物论、进化论的西方科学书籍。这些书当时可以印行,在我们也是个练习过程,锻炼和提高了我们的外文基础和翻译技术,以后慢慢翻译马克思的著作和十月革命以后的书籍。前后规划有二十种,陆续译成付印,一九二三年由人民出版社出版……我们德文组先后翻译了《马克思传》、《共产党宣言》、《资本论》第一卷初稿,我参加了这些工作,并为执笔人。”

研究会的会员中能读外文书的当然不是一个两个,但并非都有较大理论兴趣,能埋头读书。刘仁静肯下工夫钻理论问题,一本接一本地读书、读报刊,读完后还喜欢以自己年轻的热情到处宣传,言必称马克思,动辄要无产阶级专政,俨然是一个革命理论家。刘仁静自己对此有过这样的回忆:“记得那时由于对马克思主义普遍知之不多,研究会要组织演讲报告之类活动是有困难的。李大钊先生对马克思主义虽有研究,但不可能把讲演的任务包下来,其他教授也无力经常接受邀请。为了开展工作,我这个低年级的学生会员也曾滥竽充数,登台讲过一次……不料由于这一讲,有人竟戏称我为‘小马克思’。”

马克思学说研究会,自1920年3月秘密成立、1921年11月将组织公开,到1926年还在《北京大学日刊》上刊登启事,前后活动共达六七年之久,是我国成立时间最早、持续时间最长的马克思主义研究团体。这个团体不但为马克思主义在中国的传播和马克思主义经典文献的翻译发挥了重要作用,而且培养、团结了一大批信仰马克思主义的进步青年,成为建党前后北京党组织重要的外围组织。

三、张国焘和张申府:在“南陈”“北李”之间穿针引线

北京党组织的建立是以李大钊为中心,与陈独秀在上海的建党活动密切相关。“南陈”和“北李”之间的联络,除了通信之外,还有两个穿梭往来于北京和上海之间的年轻人为他们充当了信使:一个是北京大学五四运动的学生领袖张国焘,一个是李大钊在图书馆工作的助手、青年教师张申府。他们与“南陈”和“北李”的私人关系都很密切。

1965年,张国焘完成了100万字的《我的回忆》,回顾了自己丰富而曲折的经历。虽然书中有不少对自己的溢美之词和出于个人恩怨对一些重要历史人物的污蔑之词,但对他经历的许多重大历史事件生动的叙述却颇具历史价值。

张国焘

张国焘又名张特立,1897年出生于江西萍乡一个乡绅家庭。五四运动爆发后,张国焘成为重要的运动骨干,被推为北京学生联合会讲演部部长,组织参与多次讲演活动并曾经被捕。运动后期张国焘和罗家伦以北京学联代表的名义到达上海,与当时在上海的孙中山等国民党上层人士有过一些接触,并见到了已经来到上海的陈独秀。张国焘在上海期间与陈独秀多次晤谈,了解到陈独秀正在和戴季陶、李汉俊等人酝酿成立马克思主义研究会的情况。

1920年5月初,张国焘回到北京的第二天,就拜访了李大钊,把在上海的经历和陈独秀在上海的情况告诉了李大钊。李大钊很重视他和孙中山的接触,认为他自己和陈独秀先生等对于马克思主义的研究都还不够深刻,对于俄国革命的情况知道的也还少。因此,他主张此时首先应该致力于马克思主义的研究。在张国焘回到北京之前,李大钊已经会见了从海参崴来到北京的维经斯基一行,几次在北大图书馆为他们召集欢迎会和座谈会,请维经斯基到上海拜访陈独秀。

当年7月初,直皖战争一触即发,北京的局势又紧张起来,段祺瑞亲日派密谋搜捕反对他的学生们。李大钊建议张国焘到上海躲避,与陈独秀商谈一下关于马克思研究会和进行工人运动的步骤。张国焘一到上海,就到渔阳里2号拜访陈独秀,汇报了李大钊的想法。陈独秀非常高兴,说正要商议关于共产主义运动的事,热情地请张国焘住到家里楼下的一间客房,以便从长计议。张国焘对他和陈独秀关于建党的讨论有如下生动的回忆:“他(陈独秀)开门见山的说:‘研究马克思主义现在已经不是最主要的工作,现在需要立即组织一个中国共产党。’陈先生这种坚决的主张,我还是第一次听见……1920年8月底,我回到北京,即以兴奋的心情将和陈独秀先生谈话的经过告诉李大钊先生。李先生略经考虑,即无保留的表示赞成。”陈独秀着手发展党组织的行动,使李大钊倍受鼓舞。

李大钊在与张国焘商议着手进行建党活动的同时,还与另一位姓张的年轻人,他在北大图书馆的助手——张申府秘密商议建党事宜。1917年,张申府在北大毕业后以助教名义留北大工作,担任预科数学和逻辑老师。通过同学郭晓峰,张申府认识了李大钊。陈独秀常去李大钊办公室闲谈,因此与张申府熟识。由于李大钊工作比较忙,就让张申府帮助在登录室做一些工作。在李大钊离开的时候,张申府几次担任北大图书馆代主任,张申府积极参加新文化运动,参与《新青年》编辑工作,在《新青年》上发表过许多文章。他和陈独秀、李大钊共同创办了《每周评论》,还是少年中国学会和新潮社骨干成员。

张申府

陈独秀南下上海之后,一直保持与张申府的联系。1920年8月,张申府忽然收到陈独秀的一封信,就党的名称是叫“社会党”还是叫“共产党”征求他和李大钊的意见。李大钊和他复信认为还是叫“共产党”比较好。对于陈独秀和李大钊分别在上海和北京发起建党的过程,张申府这样回忆:“对于建党一事,我们有了统一的认识,便开始分头活动。陈独秀热情极高,他说干就干,在上海首先找了一些从日本留学回来的人,其中有周佛海、田汉、李达等,还发展了当时在沪的施存统、沈雁冰、沈玄庐等。此外,陈独秀同胡汉民、戴季陶、张东荪等人也谈过此事,他们没有同意。由于陈的多方推动和组织,终于成立了上海共产主义小组。北京也在同时进行筹组活动。大钊同志性情温和,乐于与人交往,然而又不善空言,他和陈独秀一样具有热情和信心,但工作起来又较细致谨慎,因此北京的发展工作稍缓慢了一点。”

张申府久慕英国哲学家罗素大名,曾经在《新青年》等杂志上译介了罗素的多篇文章,是中国思想界具有广泛影响的罗素专家。1920年10月,罗素携夫人来中国讲学。张申府远赴上海迎接。临行前,李大钊请张申府到上海后,代表他与陈独秀商谈建党事宜。张申府到达上海后,住在陈独秀家里,一方面听罗素的讲演,一方面与陈独秀就党的筹组问题多次交换意见。张申府回忆说:“陈独秀是一个热情爽快的人。他信仰马克思主义并且对之探讨追求,但在当时来讲还未必能说得上深入的研究。他所表现的是极大的热情,甚至有点激进。他很喜欢提问题,谈起话来,口若悬河,滔滔不绝。当然更多的时间,我们是用来探讨党的组织建设工作。陈独秀向我介绍了上海的建党工作。我们一致认为,既然组织起来了,就要发展,能入党的人最好都吸收到党内来。我还见到了上海的早期党员周佛海、田汉、沈雁冰等,结识了不少新朋友。” 经过张国焘和张申府两人的穿针引线,李大钊在建党问题上与陈独秀进行了充分的沟通,取得了共识,北京共产党早期组织呼之欲出。

四、北京共产党早期组织的成立、分化和重新组合

1920年10月,李大钊、张申府和张国焘三人在李大钊办公室正式成立“北京共产党小组”。不久,张申府以蔡元培校长秘书的身份于11月底从上海乘轮船赴法国,李大钊和陈独秀都希望他在法国发展党的组织。张申府出国后,北京小组只剩下李大钊和张国焘两个人,为了尽快开展工作,发展新党员的任务迫在眉睫。

张国焘对接下来党小组的发展有如下详细的回忆:“李大钊先生和我在北京征集参加者时,标准不免过严。我的同学罗章龙和刘仁静两位对马克思主义较有研究,由我接洽,他们欣然答应参加。李大钊先生和无政府主义者接洽,黄凌霜、陈德荣、张伯根等五人也应允加入……中国共产党北京小组召开第一次会议,就在李大钊先生的办公室里举行。到会的共九人,除李大钊和我外,有罗章龙、刘仁静、黄凌霜、陈德荣、张伯根等。我们宣布这一小组的正式成立。因为无政府主义者不愿有任何组织形式,这次会议没有主席,也没有记录……至于经费问题,李大钊当众宣布,他每月捐出个人薪俸八十元为各项工作之用。”

然而,工作还没有开展,小组内部共产主义者和无政府主义者之间的分歧就无法调和了。连一向很温和的李大钊也为之头痛。经过一番讨论,最终无法获得一致。结果,包括黄凌霜、陈德荣、华林等在内的六位无政府主义者“和和气气”集体退出了小组。事实证明,“道不同不相为谋”,共产主义者和无政府主义者是无法在一起合作的。在后来北京共产党早期组织提交给党的一大的工作报告里,也谈到了这次分裂:“在去年十月产生时,有几个假共产主义者混进了组织,这些人实际上是无政府主义分子,给我们增添了不少麻烦,可是由于过分激烈的言论,他们使自己和整个组织脫离了。他们退出以后,事情进行得比较顺利了。”

无政府主义者退出后,北京共产党小组又只剩下李大钊、张国焘、罗章龙、刘仁静4个人,于是决定将正在筹备中的北京社会主义青年团的骨干分子吸收进来。这样,邓中夏、高君宇、范鸿劼、何孟雄、缪伯英等很快补充进来,使小组的力量顿时加强了。

1920年11月,北京共产党小组正式改为中国共产党北京支部,李大钊担任书记,张国焘负责组织,罗章龙负责宣传。至此,以李大钊为核心的、由马克思主义者组成的北京共产党早期组织真正建立了起来。北京党组织的工作从此逐渐走上正轨,各项工作生气勃勃地开展起来了。

北京共产党早期组织成员到底有多少人?由于缺乏原始资料,加上时间过久、当事人记忆不清,各种说法都有。有人主张十一二人,有人认为是20人以上。近些年来,随着党史资料不断挖掘出来,对早期党组织活动研究的加强,有些问题得到解决,有些争论在认识上逐步统一。由中共北京市委党史研究室所著《中国共产党北京历史》第一卷认为,北京早期党员主要有李大钊、张申府、张国焘、罗章龙、刘仁静、邓中夏、高君宇、范鸿劼、何孟雄、张太雷、缪伯英、宋介、吴汝铭等。

五、两点结论

北京共产党早期组织从酝酿、发起、成立到分化、重新组合的过程,在共产党早期组织的发展演变中具有典型的标本价值。通过梳理和剖析这个典型标本,不但可以对北京共产党早期组织的建立过程有更清晰的了解,还可以深化对中国共产党成立过程中一些关键因素的认知。

第一,“南陈北李”作为建党发起人的核心作用功不可没,北京和上海两地共产党早期组织在建党过程中共同发挥了发起组的作用。陈独秀作为《新青年》主编、五四运动的“总司令”,在全国具有无可比拟的号召力。他敏锐的洞察力和说干就干的行动力,使他成为建党活动的重要驱动力。他被迫离开北京到上海以后,使上海迅速成为建党活动的中心地之一。李大钊作为中国第一个马克思主义者,为马克思主义在知识界和进步青年中的传播发挥了重要作用。李大钊作为北京和北方进步青年心目中的领袖,他的深厚学养和高尚人格具有很强的感召力。作为马克思学说研究会的实际发起人和少年中国学会、每周评论社等社团的核心人物,李大钊为党的成立做了扎实的组织和人才的准备。在发起建党过程中,李大钊和陈独秀亲密合作、相得益彰、缺一不可。北京共产党早期组织在建党过程中发挥的作用与上海不相上下。原因是:陈独秀和李大钊自从在去往天津的骡车上谋划建立共产党组织后,就在上海和北京两地分头酝酿准备,其间不断就党的名称、建党的策略、党的纲领等重大原则问题进行密切协商并取得共识;共产国际派往中国帮助中国革命的维经斯基也是先在北京拜访李大钊,而后经李大钊推荐到上海找到陈独秀;全国各地共产党早期组织之所以能够很快发展起来,也是北京和上海共同努力的结果。

第二,各地共产党早期组织成员以初步接受马克思主义的知识分子为主,由松散的学术团体开始酝酿,并经历与无政府主义者或其他非马克思主义者的争论、分化,最终成为具有严格纪律和严密组织的党组织的演化过程。学术团体的明显特征就是松散和随意,没有严格的加入和退出的手续,对成员也没有刚性的组织和纪律要求。李大钊组织的北京大学马克思学说研究会,陈独秀在上海组织的马克思主义研究会,毛泽东、蔡和森等在长沙组织的新民学会、俄罗斯研究会,董必武、陈潭秋、恽代英等在武汉组织的武汉共产主义研究小组、互助社等,陈独秀、谭平山、陈公博等在广州组织的广州社会主义青年团,王尽美、邓恩铭等在济南成立的励新学会,成员大多是有师生、同乡、同事之谊,能谈得来、对社会主义和马克思学说感兴趣的知识分子。这些团体的活动除北京大学马克思学说研究会组织演讲较多外,多是以聚谈的形式进行十分随意的、具有明显学术探讨性质的活动。但随着马克思主义的广泛传播,随着李大钊、陈独秀、李达、李汉俊、毛泽东、蔡和森、董必武等中国第一批马克思主义者的出现,随着李大钊与胡适的“问题”与“主义”争论,陈独秀、李大钊、李达、蔡和森等与张东荪、梁启超的基尔特社会主义的争论,马克思主义者对无政府主义者的批判三次大的论争的展开,一批以救国救民为己任、立志改造中国的进步青年,感受到马克思主义理论的科学性和真理性,认清了科学社会主义与资产阶级改良主义和无政府主义的本质区别,迅速转变为马克思主义者,并迅速投入到宣传马克思主义、与工人运动相结合和创建中国共产党的行动中去。这个马克思主义与非马克思主义的争论过程,也是两者逐步分化,强调严格纪律、严密组织的中国共产党早期组织逐步成型的过程。

(本文在“史志北京——党史研究资料”公众号刊发时标题改为《北京共产党早期组织的成立过程》)

(原载《北京党史》2020年第2期)